是的,那个俗女,她又回来了。

放在国产剧里,这部剧的编剧,依然绝对会被开除。

这样的剧集,依然注定被平台压箱底,S级?b级都不可能给她。

一手炮制出无数女性剧流量爆款的平台高管们,依然百分之百会把本剧的导演,骂到独自在会议室里流下悔恨的泪水。

你们都知道我在说谁吧——《俗女养成记2》。

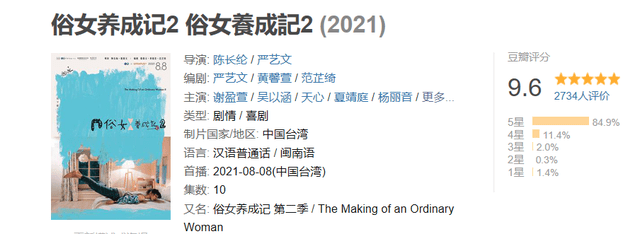

两年前,开播即破纪录,首播观看量超过《我们与恶的距离》,一路高开高走不用谦虚,还斩获金钟奖最佳迷你剧集。豆瓣,9.1而已。

对,而已。因为第二季一回归,开分就飙出了9.7,剧迷冷静下来,分数狂降了——0.1,目前依然以9.6分,领跑今年华语剧(《山海情》和《觉醒年代》)。

要是像第一部一样从头到尾正常发挥,今年的华语剧王,八成是它的了。

口碑剧叫好难叫座?不存在的,在华视一播出,以3.59创下首播收视佳绩。

但,就像我说的,陈嘉玲,在国产剧江湖,绝对吃不开。况且,从第一季,到第二季,她,还是那么不开窍。

两年前,国产剧还流行“遇上霸道总裁,你就走上人生巅峰”, 陈嘉玲遇上霸道总裁了吗?没有,她告别了高帅富男友,找回了没钱的初恋,难怪成不了收视爆款。

两年后,国产女性剧流行“爽到女性”,“随随便便独立一下,照样走上人生巅峰”。陈嘉玲,随便走上巅峰了吗?

没有,她拼尽努力还是从大城市败下阵来,回到家乡买下凶宅,过起了天天和父母四目相对的日子。

所以这样的女性剧,在内地市场,当然火不了,平台会说:哎呀,40岁女性,没车没房没工作没结婚更没小孩,怎么都一点不焦虑呢,不焦虑,观众怎么会越看越生气,不生气,怎么在网上创造话题,没有话题,怎么能爆剧呢?

可是不好意思,陈嘉玲,就是个俗女。而真正的独立女性,真正的女性剧,就是这么不按牌理出牌的呀。

陈嘉玲你40岁了,怎么一点都不焦虑?

《俗女养成记》,太不上道了,基本上,它就是大多数国产女性剧的反面。

国产女性爆款剧怎么拍?情节,用二元对立的方式,制造冲突。

人物,讲究完美、独立、飒,大女主,个个人挡杀人魔挡杀魔……

女主标准款:已经承包了国产女强人的刘涛。

看到没,国产女性剧的大女主,这么走路,才能出收视爆款。

《俗女养成记》嘞,这个大女主,弱,太弱了。

第一季,讲了一个普普通通普通女性成长的故事。

走起路来,哪里有霸总的气场?完全不像淑女,简直是个“俗女”。

我们的国产大女主,简直像对着社交网络女强模子刻出来的。

而陈嘉玲,完全就是处处不符合社会期待的女性形象。

国产大女主,有车有房全剧的男人围着她转,宇宙的中心世界的核心。

陈嘉玲,没车没房没婚姻,还丢了工作,一事无成沦落人。

第一季大结局,陈嘉玲分手、辞职、在出租屋里混了一段时间,结果混得更消沉、迷茫。

还是弟弟去台北把烂醉的姐姐载回老家。

第二季讲什么?讲的女主接受自己是俗女后,在亲情、爱情和人生中的新变化。

这一季的剧情,依旧是熟悉的双线并行结构。一条线是当下,一条线是童年。

还是没有大起大落的情节,还是家人之间的琐事,真的,放国产剧没有一集是平台会要的。

因为,她——也太不焦虑了。

这一季,陈嘉玲终于有家了——一间低价买回来的凶屋改造而来的房子。也是从改造房子开始,40岁的她,开启了俗女下半生的新篇章。

帅气无比?是手忙脚乱。

不是拿刷子清理木框的时候从架子上摔下来、就是被自己射出的气枪钉打伤、或者是误捅院子里的马蜂窝,

结果三番四次把自己送进医院,医生以为她被家暴,男友气得懒得理她。

陈嘉玲呢,踮着脚吐着舌头跟上。

这么“俗”的陈嘉玲怎么出现的?答案是:她的个性养成,以及在不同阶段作出的人生抉择,在童年经历中都有迹可循。

记忆中的小嘉玲,刚从小学升到初中。和妈妈的斗法,也全面升级。

剪个头发,会被妈妈跟理发阿姨合伙“算计”。要容忍妈妈不间断的地毯式打扰。

月经初潮,以为那是痔疮,苦闷到撅嘴。

再看40岁的陈嘉玲。

发现这年纪的自己开始出现各种状况,夜晚会盗汗,身体机能开始向更年期迈进,和男友在一起毫无激情。

和爸妈一起住,突然自嗨飙舞,被爸妈带着同情的眼神围观。

但你看她焦虑吗?有什么好焦虑的,老娘最嗨。

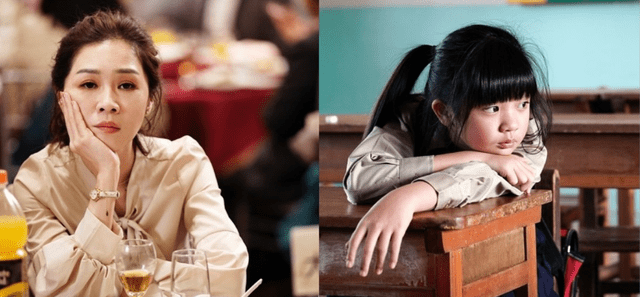

饰演陈嘉玲的,依然是击败过周迅和孙俪拿下影后的谢盈萱。

她的表演,同样是大多数国产女性剧的反面。

国产女性剧女主,一个个 “白幼瘦”,滤镜下美到爆。

谢盈萱呢,任镜头毫不遮掩地怼近她的脸,让观众清晰地看到她明显的法令纹、颈纹、黑眼圈。

但谢盈萱正是以这种袒露40岁女性真实生命痕迹与真实个性的表演方式,接上地气。谢盈萱说,“我跟陈嘉玲一样,曾经在自信与自弃间转圈”。

自信和自弃,是贩卖焦虑吗?剧中有场戏说明了一切。

结果第二部一开头,陈嘉玲抱着一个小孩手足无措,前男友江显荣跑过来,接过孩子,游刃有余。

陈嘉玲看着他,若有所思地说:你做父亲,好不一样喔。

复合了?是被陈嘉玲放鸽子后很快结婚的江显荣,已经生儿育女。

他在陈嘉玲面前显摆,陈嘉玲给他一个大拇指。

但当江显荣顺嘴对她说“还不赶紧去生一个”时,她飙出的话是:

不要,我人生的下半场才刚开始。

看到没,这正是我们爱这个俗女的原因。

在这个中女焦虑大肆横行的年代,她却偏偏敢跳出传统价值观的方寸之地。

就像去年的热门翻拍剧《谁说我结不了婚》,日剧原名为《我选择不结婚》。

原版的价值观是:姐姐我想不结婚就不结婚。

咱们翻拍后的意思是:说我结不了婚?我就马上结给你看!

陈嘉玲呢,就偏偏不把爱情当作人生的救赎。而是不断努力接纳自己、爱上自己。

但这种勇气,又不是刘涛式的霸总的步伐,而是接受人生的茫然,40岁茫然的陈嘉玲和12岁充满成长困惑的陈嘉玲,拼的出的正是一副当代女性的清明上河图。

独立的本质,不是不迷茫,不困惑,而是迷茫,困惑,但永远敢于向前走。

因为女性剧,本不该是凭一句句苍白的台词上热搜,而是直面女性人生的困境,有迷茫困惑并不可怕。可怕的,是打着女性独立的幌子贩卖焦虑。

而《俗女养成记》系列说的却是,我迷茫,我困惑,我开始变老,我一点都不完美,但我陈嘉玲,是一个敢老,敢做自己,敢不完美的女人。

焦虑?焦虑个啥?

连个吸血鬼父母都没有,怎么能爆剧?

剧集的另一大个性是:全剧这么多老老少少一大家,居然连一个吸血鬼父母都没有。

这放国产剧,你敢信?

没有吸血鬼父母,不是说父母不烦人,但这种烦人,和樊胜美父母那种烦人,又完全不是一回事。

这种烦人,是数十年如一日地“为你好”。

陈嘉玲买凶屋,妈妈怕 “不干净”,特别找大师来看风水。

你要的北欧简约风,大师却说你这布局穿堂风不行喔,要摆蟾蜍宝树镇着。

陈嘉玲看上一套性冷淡浅色沙发,妈妈偷偷给她换了另一套深色耐脏款。

那表情,就问你有没有同感——“订货人吴秀琴,是你吗?对,是我妈”。

完全可以说, 陈嘉玲和妈妈是从第一部,吵到第二部,从童年,吵到40岁。

没有观众会不爱看两母女当年的斗智斗勇。

妈妈不让童年陈嘉玲看电视,她趁妈妈不在家偷偷看,爷爷还帮她把风。

妈妈回来一摸电视,下一句就是兴师问罪。

妈妈带女儿去剪头发,说好只剪“一点点”。 结果剪出来就成了长发只剩一点点。

还要给她煲各种以形补形的汤。吃脑补脑、赤参补血、土虱补眼睛……

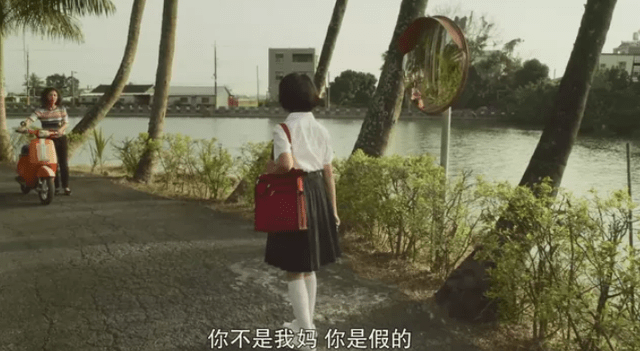

最要命的是,妈妈逼着十二岁的陈嘉玲,搭老远的公交,去陌生的地方上补习班。

自己悄悄骑车跟在后面,看着她不小心睡过站,一路追到站点一通输出:

你就只会傻傻地蹲在这里吗?我不是跟你说过吗?路是长在嘴巴上,你刚才不是遇到一个阿姨,你为什么没问她?

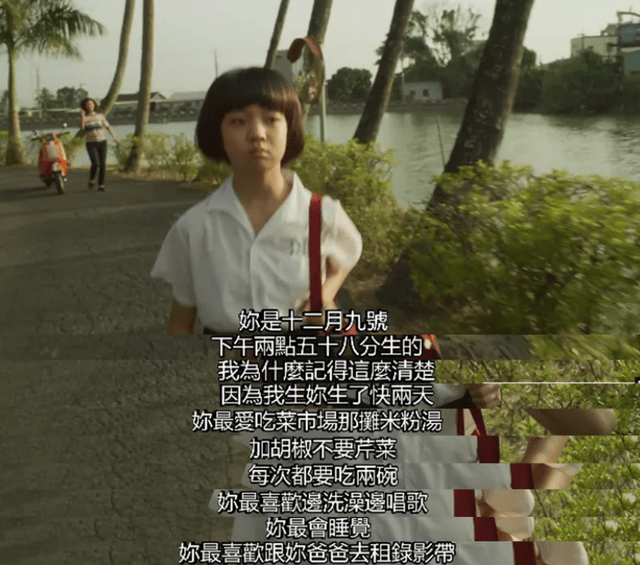

小嘉玲不服气,坚信这个逼自己吃恐怖料理、撕烂自己漫画书、啥都要管的妈妈,是“假的”。

还质问她是否记得自己的生日、喜好和厌恶。

好,妈妈说得都对。

但小嘉玲还是要问一句,怎么我一上国中,就都变了?升学有什么了不起?

妈妈一句话破防:升学是很了不起,因为你妈妈只有小学毕业。

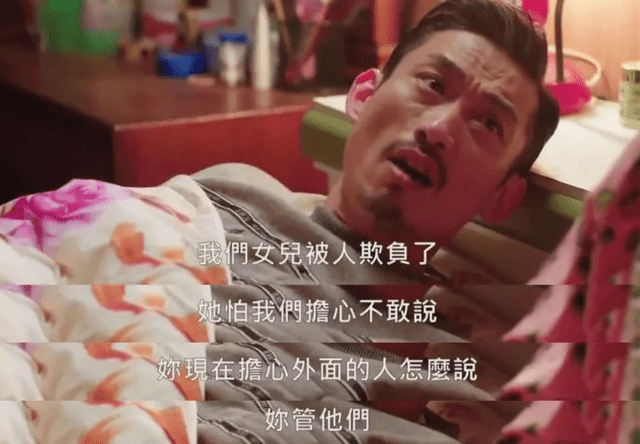

但这对母女只有吵闹?年近四十的嘉玲返乡,失业、婚事告吹。

嘉玲爸爸却不为女儿恨嫁,只关心她有没有被欺负。

妈妈和她天天吵架,看她买凶屋天天叨逼叨,嘴上念叨的是——

身体还不照样跑去帮忙装修。

有人说这明明是不同地域的故事,为什么让人看了好像自己的童年一样?

因为天下的妈妈都一样:虽然会因为很多事情烦你,骂你,但是妈妈永远是最爱你的妈妈。她最在意的,始终是你的喜怒哀乐。

这部剧,还塑造了一个超级可爱的爸爸,在嘉明男朋友表白现场,他特意准备了一番话,煞有其事地写在信纸上,认认真真念出来:

阿明,爸爸对你很抱歉。

除了陈嘉玲这个角色的魅力,《俗女》的成功之处,在于它将整个家庭群像都刻画得十分鲜活有趣,不是为制造戏剧冲突刻意存在的吸血鬼父母,而是仿佛生活在我们身边的——人。

特别喜欢剧中的一场戏,陈嘉玲把妈妈暗中换掉的沙发退了,妈妈一直叨逼叨,爸爸在一边做和事佬,陈嘉玲忍不住跳起来:你们都不要再管我的事情了。

这时候镜头一转——成年的陈嘉玲,忽然在母亲眼里穿上了校服,不用一句对白,镜头和母亲的目光已经说明一切:不管你是12岁还是40岁,在父母眼里,永远是个需要照顾的小孩。

这种家人之间简单的陪伴和理解,总是能让观众笑着笑着就哭了。

因为那个打开情感的开关,就藏在生活中,大多数人最终都无法成为父母期待的那种小孩,但父母的爱和唠叨一样,不会因此减少。

为什么这么平凡的亲情,能被《俗女》拍出来,而我们的国产剧,却永远要去创造一个个奇葩的父母角色呢?大概,是我们的国产爆款太聪明,而《俗女》,比较笨吧。

这不上道的“俗女”,又打脸“聪明”的国产女性剧了

《俗女》大概就是那种人人都说好,但在国剧市场上绝对不会爆的剧。

这些年能爆的国产女性剧长什么样?大概,都是像《三十而已》那样,长在热搜上的聪明的样子。

每一个主要人物,都精准命中观众嗨点,每一个情节,都比照着热搜,又去创造出新的热搜。

这些聪明的爆款剧,不需要真正挖掘独立的力量,也不负责面对女性真正具体的困境。它只需要创造焦虑、满足想象、制造爆点、等待热议。

这样的剧能爆 ,是因为每一步都不是多余的。

但每季总共10集的《俗女》系列,却多的是没有用的剧情。

比如,它会去拍地道的乡音,去真真切切创造一个过去的时代,而不是依靠微微泛黄的滤镜。

比如,故事会去认真拍老人,去讲一个奶奶一把年纪了还要参加歌唱比赛,唱得不咋地全家人只好半哄半骗地鼓励她的故事。

陈嘉玲后来才懂得:奶奶其实本来就只是唱给一个人听,那个人,就是从小到大命运都被规划、被锁定的自己。

有人说《俗女》是台剧版《请回答1988》。

但为什么我们的爆款剧拍不出这份人情味?大概也是因为,我们的国剧主创,太聪明了吧,怎么能拍这么无用的东西?

但俗女养成记,原本养成的就不止一个陈嘉玲,而是陈嘉玲一家三代的女性。

而且,这些情节和人物真的没用吗?

不正是因为这一大家子性格各异,吵吵闹闹中才培养了倔强、真实、天塌下来都不怕的陈嘉玲?

《俗女》真正的厉害之处,不仅在女性价值的探寻上,比绝大多数国产剧,都往前走了一大步。

更在于它的拍法,不是让你看到各种焦虑、各种手撕,而是在娓娓道来嬉笑怒骂中,诉尽生活的残酷与温柔。

剧中有一幕是阿嬷去世后,嘉玲如约抱着阿嬷的骨灰盒来到海边,想把阿嬷送进大海,结果发现盒子里不是骨灰,而是骨头。

陈嘉玲哭喊着“阿嬷你都骗我,怎么都和你说得不一样”。

原来人死了变不成骨灰,骨头无法撒向大海,阿嬷最后的愿望也难以实现,怎么办呢?

这种带有黑色幽默的反转,其实还原的是影视剧少有提及的人间真实,也是因为如此,剧集才让那么多观众共情,不管台北还是东北,台南还是云南,生活总有烦恼来袭,总是难以如愿,但最抚慰人心的 ,也永远是最平凡的人间小事。

不做无病呻吟式的卖弄,只讲述最真实的人生,才最让我们共情。

反之,在多数国产都市爆款剧那些毕业生住的豪宅里,舒坦自在的小资生活里,大女主永远有霸总拯救的完美人生里,你让我怎么共情呢?让我共情,先发我一套豪宅啊,给我一个霸总啊。

《俗女》的英文名叫“the making of ordinary woman”,making,真是一个贴近的表达,是成为俗女,不是被定义,也不是被指定。

一个女生应该怎么活,没有标准答案,但这条路,是陈嘉玲自己选的。

第一季结尾,陈嘉玲与小时候的自己一道走进所谓的“凶屋”,两人一起刷墙。40岁的陈嘉玲她对自己说:“陈嘉玲,这辈子其实很长,长到你可以跌倒再站起来,做梦又醒过来;

这辈子其实很短,短得你没时间再去勉强自己,没时间再去讨厌你自己。”

《俗女》一共才10集,和大多数国产剧比起来很短,短到没空搞刘涛式女霸总那一套,也没空搞《三十而已》的爆款秘籍那一套,但它又很长,长到可以容纳 多元化家庭讨论,关于女性独立的思考,还有女性生育与工作问题的讨论,女性家庭关系的讨论。

这些表现又不是僵硬的,而是很幽默地去讲一个故事,有许多立体共情的人物。

所以观众才会体会到,人人都是俗女,都会为俗事奔波忙碌,为俗人伤心落泪,为俗世沉迷往返。

但,只要陈嘉玲的故事还在继续,我们也可以继续在这故事里,感受人间百味,也可以像陈嘉玲一样,试着接受不完美的自己。

不完美的陈嘉玲,从来都不是人生赢家,但谁说输家的人生,就不值得过。

没车没房没工作,在现在社会里俨然就是一个loser,但是那又怎样呢?40岁了,又怎么样呢?

最重要的是,是像40岁陈嘉玲和12岁陈嘉玲一样,永远爱着现在的自己。

人人都爱俗女,因为我们都是俗人。

人人都爱陈嘉玲,因为我们都可以成为陈嘉玲。

到最后,这“俗女”还是打了无数国产女性剧的脸。人生总是笑中带泪,这就是俗女养成记。