艺术,是文化的根基。中国走过日本入侵、国共内战、共产主义盛行,直到现在后社会主义席卷全中国,有别于第四代导演提倡传统伦理美德,风格朴实,经历过动荡年代的第五代导演在八零年代崛起,为中国电影开起启页。

第五代导演带着批判、反思,于电影文本里抨击中国在历史洪流中留下的伤痛。例如第四代导演谢晋的《芙蓉镇》提供一个对理想社会安居乐业的完美诠释,建构出中国人心中理想的乌托邦,而前面铺陈的动荡也随着批斗结束,所有人都回到原先的岗位,轻描淡写因文革留下的疮疤。

因此第五代导演诸如张艺谋、陈凯歌、田壮壮、吴子牛等人,他们见证过乌托邦理想的破灭,于是把焦点转移至国家民族的集体心理结构反思。利用历史文化当作素材、在文本里探讨中国人根植于外来民族入侵,导致中国人长期压抑的传统美德逐渐沉沦。

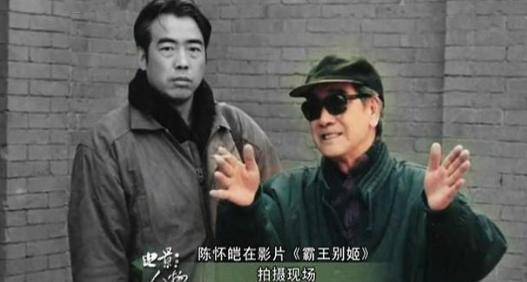

张艺谋的电影建构出一个以西方主义为视角映照出的中国民族文化,在国际上大放异彩。而陈凯歌执导的《霸王别姬》更是在此达到了巅峰,述说雌雄莫辨的名伶人生中一段性别意识错乱的悲剧,并以历史演变作为故事的基本架构,以传统京剧引导出一段戏中戏。

《霸王别姬》小说与电影彼此连结。1981年李碧华最初为同名电视剧撰写剧本,后于1985年改编为小说出版。在制片人徐枫的力邀下,以探索广阔高原《黄土地》作为开创中国电影新人文精神的陈凯歌执导。《霸王别姬》里三位主角的性格塑造格外鲜明,历史演变都仿佛成为了他们人生的陪衬。在批斗大会里,程蝶衣看着犹如楚霸王般不可一世的段小楼因现实而低头,他大喊着:“是我们自个一步步走到这个田地里的。”字字血泪呐喊中让人惋惜,就算没有批斗出现,故事中的主角也终究必须理清三人剪不断理、还乱的感情,可能还会有相同的下场,批斗只是故事中的一个现实引爆点。

“不疯魔、不成活”的一代名伶程蝶衣固执、任性,他不像段小楼那么在意旁人的眼光,他不曾动摇对师哥和京剧的深爱与信念,这是他这一生中唯一牵挂的两样事物。若将段小楼比喻为凡夫俗子,那么蝶衣就像不食人间烟火的仙子,与袁四爷比喻的观世音菩萨有异曲同工之妙。

在剧中蝶衣曾对小楼说他们能唱戏出名的原因就是师傅说的“

从一而终

”。从一而终这短短四个字,道尽了程蝶衣的一生,在舞台上,他是楚霸王深爱的虞姬,下了戏,他仍深深爱着小楼饰演的楚霸王,可以说程蝶衣的一生都活在京剧里。

性别意识的错乱,是程蝶衣这个角色的重点,也是这出戏主要要传达的概念。母亲为将小豆子送入戏班,砍去第六根手指头,这里是性别混淆的开端,隐含去势的意味。

后来面对小石头的百般照顾,从小没有父亲疼爱的小豆子便将情感转移到了师哥的身上,后来蝶衣误将《思凡》的戏词唱成:“我本是男儿郎,又不是女娇娥”,到此意味着蝶衣仍能分辨自己的性别意识,他本能地否认自己为女娇娥。

但事后因小楼帮他解围,把烟管捣入口中,于此,蝶衣不再唱错戏词,他开始混淆戏剧与现实,逐步达到不疯魔、不成活的境界。

蝶衣的同性欲望与行为存在于《霸王别姬》这出戏的幻想空间里,延伸出他与段小楼虚幻与现实的交错爱慕,而后菊仙的出现打破了蝶衣的幻想空间,让蝶衣转向袁四爷的怀抱,他坚持要袁四爷打扮成楚霸王后才能进入自己的同性恋角色,显示出蝶衣的戏梦人生。

蝶衣他忌妒菊仙与小楼的夫妻之情,但“

黄天霸与妓女的戏,他不会演,因为师父没有教过

。”

所以面对菊仙与小楼的感情,碍于自己的身份,他无法介入,也不能改变什么,他只能在剧中看着两人在房间里亲热,当个沉痛的过客,在这出戏里没有蝶衣的角色,在现实中也没有他的容身之地。

随着时代推移,蝶衣固执的个性没有随着当政者的不同而改变。他可以为懂戏的青木唱一段《贵妃醉酒》,也可以因为台下鼓噪放肆断然离去,即使是面对批斗也不曾低头,脸上的妆始终没花过。

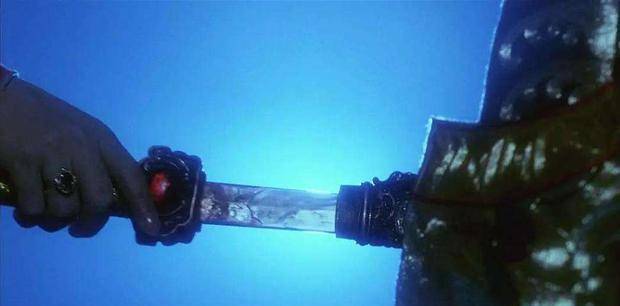

椎心的是,他坚持了一辈子的爱,却不曾得到回报过,片尾最后他与小楼在体育馆排戏,小楼故意唱错《思凡》一词作弄蝶衣,蝶衣意识过后轻声一笑,重复了一次“我本是男儿郎,又不是女娇娥”,这里意味着蝶衣终于认清到自己的性别错乱,他意识到自己的男儿身,于是从建构的虚幻戏中理出现实面,才在最后拔剑自刎,结束他悲剧的一生。

“戏子无义”

其实段小楼比起蝶衣,有更多内在与外在的行为可以阐述。因为蝶衣的个性简单易了,但是小楼从开始不可一世的西楚霸王,到最后只剩下一匹马与一位妻妾,到了片尾,更只剩下一个人孤苦无依活着,独自面对汉军包围。陈凯歌曾经提到,他心中的段小楼并非力拔山兮气盖世那般的英勇威武,他想要塑造一个平凡人,在舞台上他是一代霸王,但舞台下他却只想寻花问柳,就像平凡人般生活。

因此电影里,他可以为了菊仙放弃唱戏、去街头卖西瓜,在批斗中更是低头招供,证明他并没有活在戏中,随时可以抽身,毫不眷恋自己的霸王角色。

身为故事中象征男性霸权的主要角色,我认为段小楼并非不明白蝶衣的心意,只是在那个封闭保守的年代里,以段小楼如此在意旁人眼光的个性,他怎么敢或怎能向蝶衣表达爱意,因此上花满楼可以解读为他想逃避和压抑内心对于同性之情的恐惧和踌躇,他无法如同执着的蝶衣一昧追求自己渴求的一切,所以只好借着女色逃避他心中不敢承认的情感。电影中他与菊仙的结合,一开始是替她解围,段小楼并没有任何逾越之情,且当后来菊仙主动向小楼表达爱意,是在众目睽睽下发生,有如此绝色美女送上门,小楼便在半推半就下答应娶菊仙,造成后面一连串的遗憾。

片尾他故意作弄蝶衣唱错《思凡》唱词,我认为也可以解释成他知道蝶衣的身份错乱,因此念出那一段词,也许他认为经过批斗两人已经很久没一起唱戏,蝶衣应早已走出戏中虞姬的角色,因此才半开玩笑道破,但却没料到蝶衣仍旧活在自己的戏曲里,从一而终。

电影文本强调两人无法逾越的爱慕之情,却弱化了时代环境里塑造的社会风气,若将保守的传统社会考量进去,则小楼对蝶衣的关心与关怀其实是一种隐晦的暧昧表征。

“biao子无情”

菊仙基本上是中国传统女性美德的表征,但菊仙决不愿做一辈子的青楼女子,赎了身把筹码全押在段小楼身上,可见其勇敢果决。菊仙出身妓院,在中国传统价值观里,女性与阶级定位密不可分,往往被认为是旧社会的最底层,何况菊仙又是一名妓女,因此当他看到段小楼在舞台上不可一世的霸气,她看到了自己未来的希望。

时代更迭中菊仙常用聪明机智维护段小楼,但小楼的一半是属于蝶衣的,她无法完全拥有小楼,也因此带出菊仙与蝶衣之间彼此竞争之情。李碧华的原著中其实主要着墨在蝶衣与小楼之间的情感,但电影里却把菊仙的戏份加重,让菊仙和蝶衣有了更多的互动。蝶衣始终对菊仙没有好感,在剧中菊仙为蝶衣披上披风一幕,说明菊仙其实可以理解蝶衣的心情,毕竟他们在感情世界里执着不悔的性格是极为相像的,但一山岂能容下二虎,最后胜出的只能有一个,蝶衣一句:“谢菊仙小姐”,而后转身把披风用肩膀抖落,说明他们两个是彼此竞争的情敌,就像天和地一样永远无法相容。

文革一场批斗,改变了这场三角关系。最后压垮菊仙的不是情敌程蝶衣,而是自己一生的挚爱段小楼。段小楼在红卫兵的威胁之下,情绪激动说自己不爱菊仙,与她划清界线。这让菊仙多年坚守的信念从此瓦解,最终,她穿着大红嫁衣上吊自杀,就此谢幕。

《霸王别姬》里主角唱戏的舞台,不管外头的动乱有多严重,舞台和街道永远亘古不变,屹立不摇。传统京剧在电影文本中也随着时代变迁,一度被禁止、鄙视,甚至被形容成牛鬼蛇神,但是最终仍会回到本位,继续象征中国广阔精深的文化,同时也意味第五代导演对传统社会某种程度的依恋,非全盘否定旧文化,试图在国际里找到传统中国的新定位。

李碧华的原著改编后,其中最大的不同在于陈凯歌加进对历史的控诉、加重菊仙的戏份和对结局改编。小说比较着重于蝶衣与小楼情愫互动的累积发展,但在电影中加重菊仙与蝶衣竞争之副线,更添戏剧冲突。至于小说中的结局是两人多年后在香港再度重逢,彼此经过下乡劳改,时间早冲淡当年斗争留下的疮疤,而电影里他们于体育馆里再次排练,蝶衣最终认清自己的性别(或人生)而拔剑自刎,两者相比,电影的结局带有些许遗憾,不若传统中国电影的圆满团圆。

陈凯歌曾提到,背叛是贯穿全片的核心价值,不只批斗中被背叛,其实在开端小楼背叛蝶衣转向菊仙怀抱,即成为一连串悲剧的始然。这里可以呼应到亚里士多德认为悲剧结构是一个事件的开端,后来发生的情节是因一件看似不可能发生的事件,导致一连串逻辑推理的戏剧结构。对应到《霸王别姬》,此事件即是从幼时的小豆子爱上小石头开始,从一段得不到回应的同性之情为起始点,而小楼与菊仙厮守也只是正常人逻辑归纳的必然结果,也因此导致一连串悲剧发生。

这部电影结合爱情、性别、京剧、历史等元素,交织成中国近代电影史上最美丽的一幅诗篇,也奠定华语片的高峰,它有极高的艺术成就。陈凯歌厉害之处在于,他虽以历史作为基本架构,但他能聚焦于人文思想,将人文精神摆在电影的第一位,让整部戏不流于俗套。

(完)

相关阅读:

程蝶衣为何最后自刎?懂了就明白《霸王别姬》何以封神