文| 无尽夏

出处| ins生活原创

又是一年除夕夜。

小时候对这一天总是有很多期待:穿上新的衣服鞋袜,看看爸妈会给多大的红包,有没有吃到包了硬币的饺子……

当然还有一件事让人欢心雀跃,那就是一家人围坐在一起看春晚。

一年又一年,我们长大了,春晚似乎也变了。

昨天晚上春晚节目单公布,杨丽萍老师的舞蹈被毙了,开心麻花的小品上不了了,剩下流量明星们的名字,在疯狂扎堆儿。

看着节目单,突然分外想念赵丽蓉老师。

她在的时候,小品还没有没落,春晚还很好笑。

1988年,是赵丽蓉的春晚首秀。

小品《急诊》中,她演一个穿着棉马甲,带着红袖章的值班大妈,搭档的是济公扮演者游本昌。

这一年,赵丽蓉60岁,刚从评剧剧团退休。

1988年,赵丽蓉、游本昌小品《急诊》

和其他小品演员相比,赵丽蓉出道着实算晚了些。好在,时间虽短,但架不住高质量的密集输出。

1989年春晚,小品《英雄母亲的一天》让「赵丽蓉」这个名字彻底家喻户晓。

这个耿直、朴实,操着唐山口音的老太太给大家留下了深刻印象。

“司马光砸缸”“司马光砸光”“司马缸砸缸”的段子火了,赵丽蓉也红了。

1989年,赵丽蓉、侯耀文小品《英雄母亲》

1992年,赵丽蓉身边多了一个细高挑儿,大长脸的小伙——巩汉林。

两人在小品《妈妈的今天》里配合默契,赵丽蓉化身享受晚年生活的新潮大妈。

1992年,赵丽蓉、巩汉林小品《妈妈的今天》

「探戈儿就是趟啊趟着走,三步一窜嘛两啊两回头,五步一下腰,六步一招手,然后你再趟啊趟着走,这叫探戈儿。」

时尚带感的舞步与台词引起的笑声一浪高过一浪,让“探戈”在中国实现了第一次全民普及。

往后的春晚舞台上,两人又合作了多个经典作品。

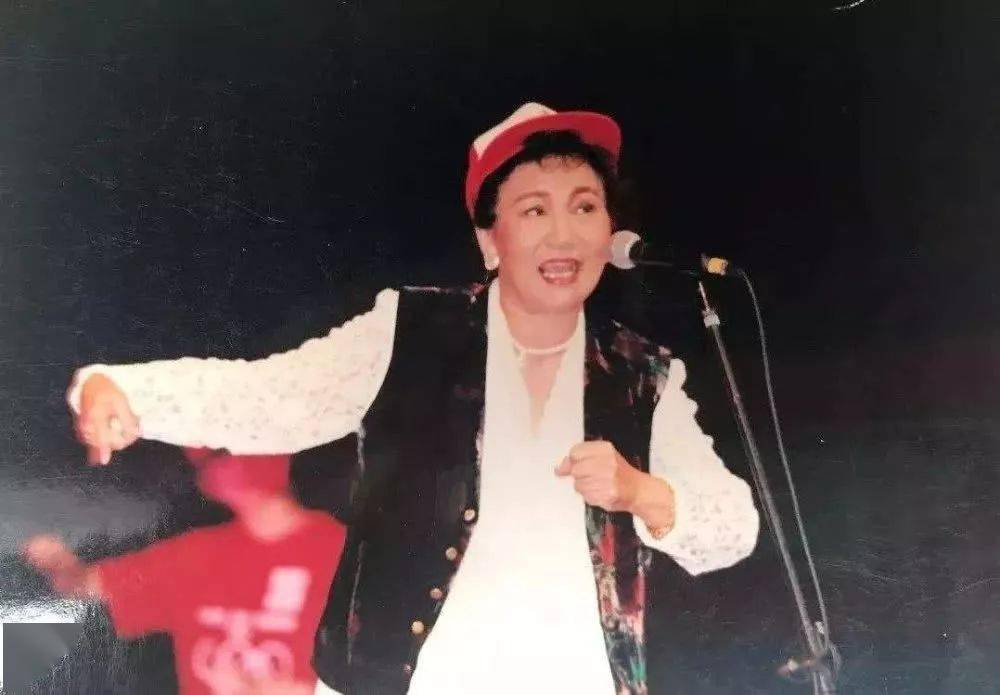

1995年的《如此包装》,赵丽蓉是“MaLa Jeze”的女Rapper,带着至少6亿中国人认识了什么叫做“说唱”。

「春季里开花十四五六,六月六我看谷秀我春打六九头。这么包装简直太难受,我张不开嘴儿,我跟不上溜儿,你说难受不难受,你说难受不难受?」

现在看到这段词,人们还是会不由自主地跟着赵丽蓉的节奏,用唐山口音rap一通,实在洗脑。

除了能rap,当时老太太还来了一段热舞。

1996年的《打工奇遇》,让“你真是个棒槌”成了最时髦的骂人语录,也让“群英荟萃”有了新的含义——“萝卜开会”。

1996年,赵丽蓉、巩汉林小品《打工奇遇》

在小品的最后,赵丽蓉手写“货真价实”四大个字将节目推入高潮。

春晚结束,很多人找她题字,赵丽蓉哭笑不得。

原来老太太不怎么不识字,为了节目效果,她专门找书法家打了样儿,苦练了很久。

这不是赵丽蓉第一次为小品拓展才艺,当然也不是最后一次。

1998年春晚的《功夫令》 ,赵丽蓉把《心太软》唱火了。

1999年,又在《老将出马》中声情并茂地,用英文演唱了一曲《我心永恒》。

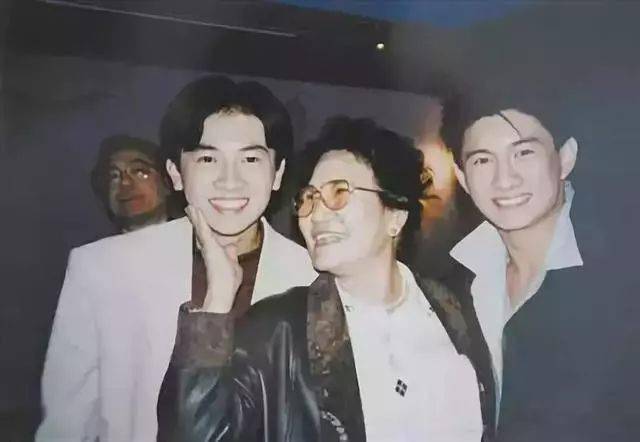

台下的任贤齐拼命鼓掌。

那一晚大家被这个跨世纪的时髦老太太逗得很开心,谁都想不到这居然是她和春晚最后的缘分,也是她生命中最后的演出。

其实《老将出马》排练当时,赵丽蓉就咳了血,她是硬扛着,完成春晚表演。

2000年7月17日,赵丽蓉因肺癌逝世,享年72岁。

春晚再无慈祥的唐山老太太,而天堂从此有了笑声。

一个人曾经给我们的快乐越多,在没有她的日子里,我们就会越想念。

今年是赵丽蓉老师离开的第二十年,也是她告别春晚的第二十二年。

时光飞逝,当年除夕夜捧着电视哈哈大笑的孩子早已立业成家,那些带着老师印记的经典台词,仍能张口而出。

或许这就是经典的力量吧, 初看令你捧腹,再看让你寻味。

写这篇文章的时候我在想,如果赵丽蓉老师还活着,会怎么评价现在的春晚?

斯人逝去二十载,人们有了更丰富的娱乐、庆祝方式,春晚也早不再是合家欢的固定节目。

只是,每到此刻,还是免不了贪念小时候一边嗑瓜子,一边和家人围坐在电视机前,等待赵老太太、陈佩斯、本山大叔等老艺术家出场的仪式感。

那些经典名场面至今鲜活。

1984年首届春晚,至今都是文艺史上浓墨重彩的一笔。

这届春晚创纪录的采用了“直播点节目”的方式,艺人们坐在台下, 观众们通过电话点播节目,点到数量最多的人就直接上台表演。

艺人敢演,观众也笑得开心。李谷一在唱歌伴奏的间隙,甚至还走到台下,为观众倒水,这种场面如今再也看不到了。

那一年,是陈佩斯和朱时茂第一次搭档。

一出《吃面条》,无需太多的台词,陈佩斯只用肢体语言就把观众逗得哈哈大笑。

那天的演出非常成功,演员们欢聚到凌晨5点才散去。

陈佩斯回家小眯一会后,走出家门拜年,发现走到哪儿都是“再来一碗”的笑声。

1990年,一个叫赵本山的东北大爷顺着拐走上春晚舞台。

都不用开口,歪戴的“解放帽”配上蔫儿坏的眼神就足以挑逗观众的爆笑神经。

1990年, 赵本山、黄晓娟小品 《相亲》

小品新人赵本山初次亮相便夺得满堂喝采,但绝非一枝独秀。

被“老蔫儿”逗乐的观众们,很快发现自己居然可以笑得更大声。

这一年,老搭档陈佩斯和朱时茂带来了两人的经典之作《主角和配角》。“不是东西”“像电线杆子杵在这儿”,到今天成了老百姓的常用语。

这一年的春晚,笑声和掌声像连绵不断的海浪。

很多年后,春晚导演袁德旺说,1990年春晚是个拐点,之后只有盛宴,再无联欢。

与如今春晚照抄网络流行语不同,那时候的春晚时刻走在时尚的前沿。

1996年,蔡明和郭达搭档的《机器人趣话》。这是一部以“AI女友”为主题的科幻神作,类似的情节今天仍能在很多科幻大片中看到。

蔡明阿姨身着紧身衣、小短裙,烫了卷发,时髦得不要不要的。

同年,又一个东北爷们在春晚舞台大放异彩。

《过河》是潘长江第一次在春晚上演音乐小品。个子不高、一脸喜感、又能唱又能跳还会演的他让全国观众眼前一亮。

当然,观众们最喜欢的还是赵本山。

1999年,《昨天,今天,明天》之后,全国有一半人叫人吃饭都用这句「哈喽啊,饭已OK了,下来“咪西”吧」。

2000年,万众期待的千禧年开启,小品《钟点工》给“马甲”赋予了另一层含义。

到了下一年,赵本山开启了“忽悠”三部曲。

“走两步,没病走两步。”“要啥自行车”“脑袋大,脖子粗,不是大款就伙夫”,这些经典语录不信你没说过。

到了2009年,距离赵本山初次上春晚已过去近20年。

做了20年的“本山大叔”的赵本山当了师傅、收了徒弟,也让「小沈阳」这个名字一炮而红。

两年后,赵本山用小品《同桌的你》告别春晚。回头再看,被徒弟们围着的赵大爷脸上已略显疲态。

赵本山退隐江湖后,徒弟小沈阳也再未在春晚露面。

他忙着当演员、当导演,在各种喜剧电影里露面。前不久上综艺,第一次坦言说自己已经放弃小品了。

原因是,现在的小品都是喜头悲尾,他不喜欢,他还是想逗大家笑。

不知不觉中,春晚不再是合家欢乐的联欢会,小品也变了味儿。

赵老太太离开了,本山大叔退休了,宋丹丹隐退了,陈佩斯早和春晚告别,潘长江和蔡明的身影也越来越少见了。

小品不再让人发笑,开始让人哭笑不得。

曾经的春晚大联欢,越来越像是各种网络热梗的一锅炖,仿佛请来了流量,就有了热闹的基因。

只是,这真的是观众喜欢的春晚,喜欢的小品吗?

还要多久,才能再次等来一段笑到脸颊发酸的包袱呢?

好怀念那个时代,那时候春晚还很好笑,而我们还年少。