在大部分观众的心目中,大鹏的形象总是与“喜剧导演”和“喜剧演员”的身份联系到一起的。通常来说,观众投射到公众人物身上的既定印象,一旦设立便不好被打破,但大鹏似乎是一个例外。

前年,大鹏拍摄的短片《吉祥》曾在北影节举办过一场特别展映,很多豆瓣影迷在观影后表示“通过《吉祥》这部短片看到了不一样的大鹏”。

相信当时不少朋友还记得,当天大鹏的拍摄团队曾来到资料馆现场拍摄了一部分素材,让人意想不到的是,这部分内容竟然作为“正片”而非“花絮”,出现在了大鹏的今年的新作《吉祥如意》中。

因此,当这部长约75分钟的电影再次回到北影节进行特别展映时,实在有着太独特的观影体验。

《吉祥如意》由“吉祥”与“如意”两部分构成,二者在结构上形成一种对称关系。

据导演大鹏本人回忆,《吉祥如意》的拍摄缘起于2016年,当时,大鹏邀请青年演员刘陆与摄制组成员来到老家集安,计划拍摄大鹏姥姥过年的场景。大鹏让刘陆扮演“自己”,演一个多年未曾归家的北漂女孩回到东北老家过年所经历的一系列故事。

摄制组在正式拍摄前遭遇变故,大鹏的姥姥突然离世,因此主创原定的拍摄计划不得不重新调整。

在后续的拍摄中,摄制组将拍摄对象由姥姥转移到大鹏的三舅王吉祥身上,演员刘陆转而扮演三舅的女儿,也就是大鹏的表姐王庆丽,通过“丽丽”的视角以及有关家中亲戚的口述采访,观察三舅在生病后的生活现状,以及一个传统的中国家庭在失去老人的背景下所经历的转变。

影片的第一部分是一段长约45分钟的短片。

虽名为《吉祥》,但丽丽在老家的过年经历却很难称之为吉祥,这一段主要讲述北漂女孩丽丽回到老家过年,姥姥突然去世后家中所发生的一系列变化。

影片的第二部分《如意》则展现了大鹏对于影片的拍摄构思、他与表姐丽丽进行交谈的过程,以及幕后团队如何进行拍摄。

这是影片中最具有反思性的部分,透过镜头,大鹏几乎没有保留地向外界展示了自己在“知名导演、演员”的另一个自我。

第一部分的正片和第二部分的自白构成一种奇特的观影效果,似乎国内从未有创作者以这种形式进行创作。

因此,《吉祥如意》很难被归类于某一特定的电影类型之中。

影片的第一部分是类似于纪录片的剧情片,这样说的理由在于,影片通过将职业演员安排在素人演员生活的真实环境中,通过一定程度的引导,记录下姥姥去世后亲戚们的反应,呈现出一种伪纪录片的风格。《吉祥》部分用大量篇幅展现了大鹏亲戚们的日常生活场景,摄影机虽然在场,但他们的谈话内容与所作所为应与平日生活差别不大。

影片的第二部分则是通过记录的方式讲述《吉祥》的拍摄过程以及大鹏对于影片创作的思考。影片所采用的这种独特结构会让观众在观影的过程中思考,影片中真实与虚构的边界是什么?例如影片呈现出的两个丽丽的表现,便是一个耐人寻味的部分。

在个别镜头中,职业演员的入戏程度好像超过原型人物本身,这是影片中有关虚与实的一个奇妙时刻。刘陆曾在与丽丽的私下交流中询问过“我还是不能理解为什么你十年没有回家”,真实的丽丽并没有回答这个问题,其中的原因是什么,这一点可以留给观众自行解读。

观看《吉祥如意》的过程让人体验到一种强烈的情绪,即电影主题所传达出的普世情感。这部影片虽然是属于大鹏的一部家庭私影像,但影片所传达出的真情实感是每一位观众都能切身体会到的。

从大城市回到家乡的落寞、父辈的逐渐衰老以及老人的赡养问题,对于我们都是非常熟悉的日常体验。大鹏借助了几种不同的影像介质,例如数字拍摄、高速摄影和DV影像,坦诚地向观众展示他所身处的另外一个世界。

也无怪乎不少影迷在观影过程中落泪,他们有可能在影片中看到了自己的影子。

在2020年8月22日电影资料馆的活动现场上,《吉祥如意》制片人陈祉希、影片中丽丽的扮演者刘陆以及丽丽本人都来到活动现场,与“北京展映”策展人沙丹一起进行映后交流,令人惊喜的是,导演大鹏通过现场连线的方式,与在场的几百位观众朋友们见面,与几位主创和观众分享了影片创作背后的故事,并对观众提问一一作答,以下是映后实录。(完)

沙丹:谢谢大家光临北京国际电影节,在中国电影资料馆观看这场放映。刚刚我们看了一个特别神奇的电影,我不知道大家之前有没有看过这样的电影,在中国电影当中,我觉得这样形态的电影是非常少见的。这个电影很难被定义,当中似乎有一些虚构的成分,还有一些像纪录片一样的、实时跟踪的、没法复制的场面。用两段式的结构去做这样一部电影是非常少见的。

今年我们在北京国际电影节当中第一次设立了一个单元,叫“镜界”, 镜头的界限,这部电影到底用了什么方法体现导演的思维?我们今天特地邀请了影片主创与大家进行交流,请大家用热烈的掌声邀请这部电影的制片人陈祉希女士以及女主角刘陆。

今天大家看到的是大鹏的导演作品,大鹏正在外地拍戏,一会儿我们要通过一种神奇的方式,让大家与大鹏进行交流。两位是电影的幕后英雄与幕前英雄,而我本人除了做策展之外,也是这部影片当中的临时演员。这部电影的故事本身有些沉重,但是我觉得它通过一种特殊的情况把电影节、包括电影资料馆、包括我个人,放到了这个电影当中,成为电影叙事的一个部分。我在这里先问一个小问题,现场的观众有哪些是去年就在这个场地,看过《吉祥》这部电影的?(大约七八十位举手)

陈祉希:哇!有这么多!

沙丹:那么我想请问您,您和大鹏有非常多次的合作,比如《缝纫机乐队》。《吉祥如意》和《缝纫机乐队》相比,在形态上当然不是商业制作,这次为什么会调动这么多精力以及这么多资源去为这部电影保驾护航?

陈祉希:这个电影的拍摄是在《缝纫机乐队》之前,是在2017年的春节拍摄的,大家看到《吉祥》最初是以一个短片形态出现的,最初导演在设计的时候就打算拍一个长片。短片是呈现在长片里面的一部分。

在做《缝纫机乐队》之前,导演和我们说我没有办法和大家承诺我拍回来的是一部怎样的电影,但是我想去做这件事。出于我对大鹏合作这么多年的了解,他是一个非常努力且有自己想法的人,他也一直在拓展自己能力的边界。我到底还能做一些什么事情?我到底还能拍出什么样的电影?作为制片人,我出于对他的笃定,我愿意陪他一起做一件有意义的事情。

我们每个人都不知道结果会是怎样的,但是我愿意为之去努力,当然也不是一个盲目的努力,大鹏和我说他想回家拍姥姥,去拍他的家人,我一直认为家人和情感以及家这个命题对与中国人来讲是一个非常大的命题。在这个命题之下,我认为他一定能拍出我们认可的东西。

沙丹:刚才工作人员告诉我大鹏已经准备好了,现在我们就把大鹏以一种奇妙的形式把他请出来。一会儿会有一个特别有趣的同框的景象。可能在交流的当中会有一点点延迟。大鹏老师,你能听见吗?

大鹏:沙丹老师,还有现场的观众朋友们你们好,我是大鹏。

沙丹:大家以掌声献给大鹏。

大鹏:看电影已经很累了,不用鼓掌。

沙丹:大鹏导演您先和我们聊一聊拍摄这部电影的感受,通过实时的这种很奇妙的方式 。

大鹏:我觉得很抱歉,因为工作的原因不能到现场,我带这个耳机是为了更好地听到现场的声音。我一直都很期待在中国电影资料馆的这场放映。因为在我们电影制作的过程中也在这里取过景,相信大家会在某一个时刻看到电影资料馆的内容。作为《吉祥》和《如意》连接的部分,我觉得在现场体验这部分应该是很奇妙的,所以很感谢大家来看电影,因为我觉得在当下的环境中,和陌生人在同一个空间中呆两个小时去看电影,是很麻烦大家的。谢谢大家给予我们这样一个时间,感受这样一个故事。

在2016年底我们有这样一个计划, 分为两个剧组,去拍摄我和我的姥姥。以及去拍摄姥姥过年本身。也就是现在为大家呈现的《吉祥如意》的部分。我非常感谢我的制片人陈祉希,因为我之前的所有电影都是与她合作的。当然《煎饼侠》与《缝纫机乐队》与这部电影完全不一致,所以她能够支持我把这部电影拍摄完成,我很感激她。

我也很感谢刘陆,因为她是一个浸入式的表演,有很多大家看到的内容都是她一次性完成的,没有办法重来。所以对她的表演难度和压力非常大。刘陆很好地完成了这一点。我也谢谢各位观众朋友,谢谢沙丹,我看到你瘦了,我很期待能和你在一起,但是对不起,如果你们现场有什么问题,我可以用这样的方式来回复你们。我更愿意多听一些观众朋友们的想法。

沙丹:我就简单提问,把更多的时间交给观众朋友们进行交流。这部电影是一个虚构和纪实相结合作品。我个人对当中的边界问题非常感兴趣。我们去年在资料馆这个舞台上进行交流的时候,有一个女孩站起来问“你为什么要拍摄这样的电影?的时候,你在台上愣住了。我想请问您,当时您真是不知道该如何回答吗?还是说您正在表演?想请您给我们阐述一下这个边界的问题。

大鹏:是的,我马上告诉你这个答案。我很好奇你在问这个问题的时候,是期待我是故意的还是(当时的情况)是自然发生的?我很好奇,我马上会给你这个答案。

沙丹:我是觉得当时您是自然表现出的感觉,但后来参与到了电影的虚构叙事当中。至少被我们读解出,当时您的心情非常复杂。这是我自己的想法。

大鹏:我现在来告诉你这个答案。这个电影,你看到的每一个镜头,都是自然的。你看到的每一个镜头都是在我们不干预的情况下捕捉到的。

我们大概有80多个小时的素材。我们从这80多个小时的素材中用后置干扰的技术,让它完成了你在镜头上看到的这些内容。所以这个电影的内容,除了电影本体之外,是可以蔓延到影片之外的,因为在上海国际电影节期间,我就面对过观众提出的类似问题。比如说他们会更加关心三舅现在怎么样了,他们会更加关心结束了之后这一家人的状况是怎么样的。大家对于这部电影的讨论蔓延到了现实生活当中,现实生活当中的一些情况甚至影响到了对电影本体的一些评价。

我给你的答案是,在去年电影资料馆做活动时,观众问我为什么要拍这部电影,那一秒的真空事实上是无意识的,我没有进行表演,我在想的是,通过两年多的时间终于把这部短片拍出来与大家见面。但是在那一个时刻我们确实架了摄像机,就像我拍了姥姥一样,我并不知道会在映后拍摄到什么内容,包括此前在金马奖上的领奖,我们其实都做了记录,只是我们有意识地选择了在后期进行“干预”,而不是前置,所以对我来讲它是一种新颖的创作尝试,它同时也是我们经历的一部分。

希望大家在看这部电影的时候尽量将它当成一部电影内容来看,并不要因为创作者是我本人,以及现实生活中正在发生的事情左右对电影本体的评价。

沙丹:我在这里顺便问刘陆一个问题。这个电影的第二部分看起来固然像是一个纪录片,但在这部分当中也有非常复杂的结构设置,还有一些你们讨论电影的情况,比方说大鹏和姐姐第一次聊这个电影,当然这是一个后置的设计,您似乎对她的回答不太满意,有点不解地离开了那个现场。后来您又忍不住问了她,为什么你十年没有回家?我想问:您当时是真的想问这个问题,还是您和大鹏做了一些设计,想做类似的矛盾冲突的设置?

刘陆:那肯定不是第二种情况。我提出那个问题是在创作前期,我知道我要扮演丽丽的时候,对她的经历或多说少有一些疑问和不确定的因素,在这个时候导演告诉我他反而是很理解丽丽的,然后我们交流了很多次,我并不是要制造矛盾冲突。

沙丹:今天正好也是一个难得的机遇,大鹏正好也在我们身后的银幕上,我下面要为大家请上一位贵宾,就是影片中丽丽的真人,我们用热烈的掌声请王庆丽上台和大家见面。

欢迎您来到电影资料馆,先请您和大家打个招呼。

王庆丽:大家好,我是电影中王吉祥的女儿,很高兴今天来到现场和大家聊聊天。感谢大家的出席。

陈祉希:丽丽是大鹏的表姐。

沙丹:丽丽在去年的那个时候就已经来了,今年再看这部电影,您大致有一个什么样的感受?和我们分享一下。

陈祉希:我先帮丽丽说两句。我们为什么今天要请丽丽来,是因为导演拍的是一个有关他家人的故事。对于我们其实有非常多的压力,包括对导演本身也有压力,我每次说到这些话时都觉得非常难过。导演每次在做后期的时候都要将自己拉扯一次,因为我们知道他其实是要去拍姥姥的,结果最后并没有拍成姥姥的故事,而是拍摄了电影中大家看到的那么多一系列的变故。每次在处理这个作品时对导演来说都带有非常多的刺痛。

对家人来讲也是一样的,家人非常支持导演去做这样一部电影,导演为什么这么坚定地要让《吉祥如意》上映?其实导演想说,有很多事情我们忙着忙着就忘记了,就像电影里面说的,我们离开了小山村,我们离开了自己的家乡,来到大城市自顾自地忙碌着,有很多事情是忙着忙着就忘记了,想起来又放下了,导演想回去拍摄姥姥,拍摄家人,相当于他已经付诸行动了,他已经想做这件事情,但最后天意也没有让这件事情完成。而现在的结果可能是另外一种圆满。

所以我想告诉大家,看完这个片子以后会不会想到自己的家人,我们会不会在之后回家去看看,以及如果我们有同样的家庭矛盾,我们会不会与之和解。从这个层面上来看,家人也会承担着非常多的压力。

比如丽丽这个角色,我们在电影中只能展现一个侧面,我们并不知道在360度的全景里面,丽丽到底是在怎样地生活着。她确实承担着非常大的压力,承担着许多不为人知的事情,所以她才十年没有回家,所以导演就和她聊,希望她今天可以来到现场,因为她就是现实生活中的每一个人。我们很希望她能讲一讲现实生活中的自己。

王庆丽:其实误打误撞地走到这个电影里面来,2017年春节的时候,奶奶在小年之前的几天给我来了个电话,说庆丽啊,你大鹏弟弟要回来拍电影,借这次机会你也一起回来,我们一起团聚吧。我接到奶奶的电话,也觉得电影是一个非常奇妙的艺术,觉得电影艺术特别伟大,我也从来没有参与过电影拍摄。我觉得这是一件新鲜且好奇的事情,这么多的因素导致我回到老家,我们最初就是一个很自然的想法。当时他们包括刘陆在内都已经提早回去了,刘陆她在拍摄一些镜头时无法揣测到我的真实想法。

说实话,因为这是自己弟弟拍摄的电影,我从心底里特别支持他,平时在北京工作的时候,我也是特别愿意积极去参与团队的一些活动,帮助大家,所以我觉得自己还蛮热情的,特别想把我真实的故事和内心世界表现出去。当时我多次和刘陆讲述这个事情,让她多多体会我,让她以最真实的状态呈现我,我就非常满意了,所以因为这多方面的事情,我就回到老家。

沙丹:大鹏能再给我们阐释一下您和姐姐之间的这种关系吗,包括你可以介绍一下为什么要把这些相对来说比较有矛盾冲突的点,通过这样一个很私人化的电影呈现出来?

大鹏:我理解的这个故事当然是很私人的故事,因为它是我和我家人的故事,但我不觉得《吉祥如意》是一个很私人化的电影,因为电影的情感是共通的,我们在经历过的有限的几场放映中得到了观众的反馈,其实有很多家庭都面临类似的情况,当然这个事情对我来讲是很残酷的,大家已经在电影里看到2017年春节发生的事,现在已经2020年了,在这么久的时间内,我反复面对这些素材,经常是没有办法去再次面对亲人的离开、葬礼以及那些争吵,所以这个事情对我来讲是很残酷的,但是我们愿意把这部电影制作出来。

还是我刚刚说的,它不是一个私人影像,它不是一个私人的电影,它是一个在我们中国有着很普遍的现象,有着共同情感的一个内容,我们希望通过我们的内容让每一位观众看到、想到自己的家庭,想到在来不及告别的时候告别,想到在还来得及拥抱的时候拥抱。

我很感激我的家人愿意做出这样的牺牲,他们大部分人都看过这个电影的成片,丽丽姐在此之前其实也看了电影的成片,她愿意接受今天来到现场跟大家见面,我觉得这很勇敢,因为我们往往会认为自己现在看到的全部就是全部,但事实上生活有很多个维度。

在我小的时候,我看到丽丽姐,我就觉得她们家的条件非常好,那个时候我三舅是科长,三舅妈是大夫,我们其他的小孩都是农民的孩子。所以每到暑假寒假的时候都会看着他们一家人高高兴兴地拿着我从来没有见过的东西,我人生当中第一块巧克力就是跟我丽丽姐蹭的,但是没想到当我们都长到十四五岁的时候,三舅突然患病,一个家庭的支柱倒下了,直到现在每次提起丽丽姐,其实她在北京的生活跟每一个坐在现场的朋友们一样,她要面临很艰辛的生活状况,大家其实并不知道此时此刻她的母亲,也就是我的三舅妈,正躺在医院接受治疗。

所以我觉得这个电影对于她来讲是很残酷的,我很感谢她有这个勇气面对大家,我们也希望用我们的故事唤醒更多的朋友们,想到自己的家庭,在还来得及的时候来得及去爱。

沙丹:我们把掌声献给所有参与影片创作的主创,包括大鹏。下面我们进入交流环节,除了台上几位主创以及银幕上的大鹏,剧组当中的几个非常重要的成员也来到了现场,我们也请他们跟大家聊一聊,首先是电影的摄影指导汪士卿老师。汪老师好。

大鹏:其实汪老师更多地是在电影当中承担了《如意》部分的摄影,我很感谢他,因为每次捋素材的时候,我都有一种感受,非常感谢你在那个时候没有停掉摄影机,能保住那些宝贵的瞬间,才组成了这部电影,所以我很感激他。

汪士卿:今天终于看到了这部电影,这已经是4年前的故事了,但其实我跟鹏导这几年每次过半年一年的,就会在私下里沟通这个片子到底怎么样。去年短片在资料馆的放映,那一天我本来想参加,已经约好了时间,主创人员也很早给我留了票,但是因为我的飞机晚点,我从首都机场出来的时候,那场放映已经结束了,所以今天又重新回到这,看到了这么好的一部作品,我内心也觉得特别激动,因为这个片子传达出了很多事情,那就是我们中国人在当代城市中生活的一个缩影,所以刚才希姐说丽丽其实就是我们每一个年轻人本身,特别是在大城市打拼的年轻人。

我简单介绍一下我怎么跟这部片子结缘,首先我要感谢尹思勰的介绍,是她把我介绍给鹏导的,我还清楚地记得在16年12月的一天,我跟鹏导第一次见面的时候,他就跟我聊了他的想法,因为这个想法非常的私密,点子也特别绝,我们还签了保密协议,所以拍摄这个片子的事情我们一直也没有公开。

现在回忆起来,我觉得我非常钦佩鹏导的掌控力和他的创意,因为现在看到的这个电影跟我们第一次见面时他跟我讲的概念是一脉相承的,过程非常难,他的原意是说我想去拍我们家庭的一次聚会,要跟姥姥在一起,因为姥姥年岁已经很高了,这次聚会要把所有的亲戚朋友,包括孙子辈聚到一起,我们不知道会发生什么,但是鹏导内心当中会有一种特别的情感。

其实在拍摄的第一天,姥姥就发生变故了,大家在电影中看到了,我到现场之后立即接到电话,又赶到医院。我看到鹏导在停车场,因为他要戴很多口罩,因为他在那个地方是一个社会名流,我跟着他从医院的停车场走,到病房里,他看到了他姥姥。其实从那天开始,负责拍摄的两个小组身上的压力就随之而来,为什么呢?我们面临的一切都跟原来想的不一样,因为姥姥已经成这样子了。还有一点就是原来写的故事大纲以及幕后的很多想法,都需要鹏导每天晚上面对。

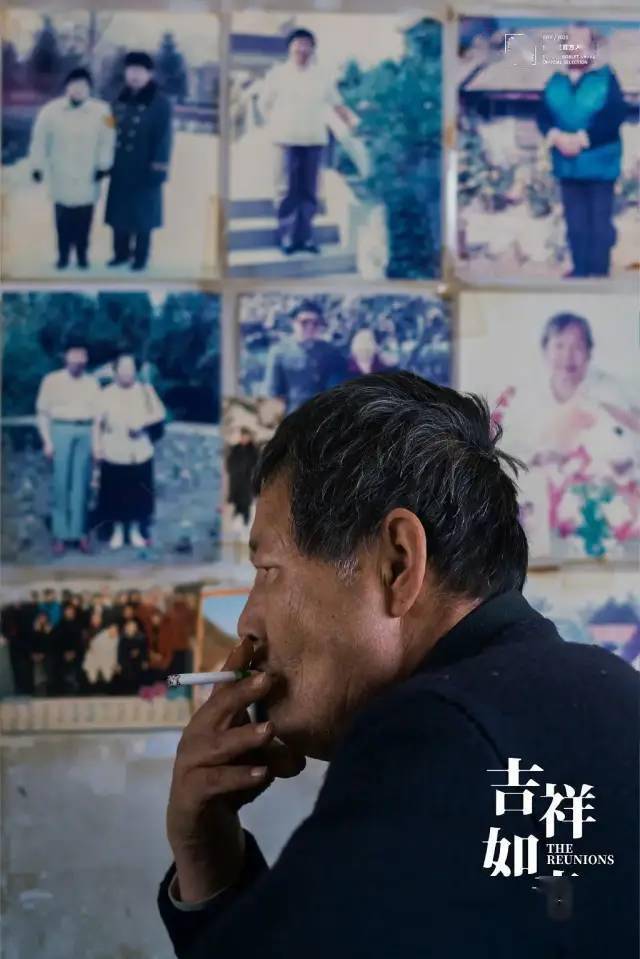

在面对两个剧组的情况下,面对家庭的变故,你看他说他不抽烟,但其实他在抽烟。我觉得我非常钦佩他面临这么复杂的情况下的淡定和笃定,所以最后我们才能呈现出这么一个特殊且具有实验效果的特殊电影,我作为其中的一员,觉得特别荣幸,非常感谢导演,感谢希姐制片人,感谢刘陆。

沙丹:下面同样为大家介绍一位幕后英雄,刚刚大鹏说过,影片中的后置干预是非常重要的,剪辑对这个电影来说非常重要,现在我们邀请电影中的著名的剪辑师孔劲蕾老师,请孔老师给大家介绍剪辑在电影当中呈现出的魅力。

孔劲蕾:我以为我就是来看看电影,不知道还要发言,我就简短的说一下。当时大鹏导演找到我剪这个短片的时候,我觉得这个片子本身的质感就已经很惊艳了,因为影片很温柔地模糊了纪录片与剧情片的界限。我们在挑选素材的时候,内心也没有刻意去做一些煽情的设置,因为这个故事本身的戏剧张力就已经很大了。所以在剪片的时候,我们反而是把一些过于情感过于浓烈的镜头往后避一避,能够让人物在更克制的情况下展现对故事的情感。整个镜头语言也尽量做到有留白,做到能够溢出屏幕之外的一种延伸。

但是到后来有点遗憾的是,在变成长片的时候,我因为档期问题就没有过多参加这方面的工作,所以我还是挺钦佩大鹏导演自己最终完成了长片的剪辑工作。而且今天我也挺惊讶地看到这个片子的质感更强烈了,它可以说是今年华语电影的特例,也是一个惊喜。

我觉得他在电影的视听语言上做了一个非常高级的尝试,一直在做一个套层结构,一直在不断地把记录于后期的那种参与表演者的记录不断地嵌套进去,尤其是片子最后10分钟,你能感到影片像一个嵌层结构,一层一层地打动你,但同时他又做到了有留白有故事的那一种外延性。所以我希望能有更多的中国观众看到这部电影,

沙丹:谢谢孔老师。现在进入到交流环节,咱们先请著名的影评人,同时也是著名的电影策划谭飞老师谈谈,并且请谭老师向主创提一个问题。

谭飞:其实我觉得这是一个普通中国家族的一段特殊的心灵史,大鹏把私人的文本变成了一个公共的文本,这是我看到的近几年内最好的实验性电影文本,首先真的祝贺大鹏,我觉得真正的电影人敢于撕开自己,把你说的很多信息和社会信息告诉给观众,这是电影人的幸福,也是电影人的责任。

我观影的时候确实也流了好几次泪,我相信大鹏所说的这种家庭矛盾或者暗流涌动的东西,很多人都会面对,可能这样的文本也让很多观众去思考。

我特别喜欢刘陆的表演,你突然下跪的那一刻,我觉得是特别好的,当然也感谢丽丽,因为你在后面的冷静反衬了刘陆的下跪,可能真实生活中更应该是冷静的,但是这部电影是这样一个虚和实相生的文本,你可以下跪,所以整体来讲我觉得影片完成度非常高。我想问一个问题,我们很多人都看过一个日本电影,可能是用了很简易的摄影机器,拍了一部好像很卖座的电影,那位导演是拍了一部恐怖片,先展现恐怖片,后一部分再展现他怎么拍的,我想问问大鹏导演,有没有受那部电影结构的启发?

大鹏:刚才谭飞老师讲的片子相信大家都知道,叫《摄影机不要停》,《吉祥如意》是在2016年的时候策划拍摄的,大家在电影当中也看到,被捕捉的人物及事件发生在2017年的春节,《摄影机不要停》这个电影,应该是在2018年公映,所以从时间上来讲是有先后顺序的,我看过《摄影机不要停》,但是在我已经拍完了《吉祥如意》之后,所以我们在一开始时就确定了两个剧组的拍摄方案,也就是说最一开始的《吉祥如意》,就是现在这样的呈现结果,不会因为中间过程而有任何变化。

从视觉感官上来讲,我觉得两部电影在结构上确实有相似的地方,我很喜欢那部电影,但是前提是你要先把前面30分钟看过去,所以这是我的回复。我在拍摄《吉祥如意》的时候,还没有看过那部电影。

沙丹:《摄影机不要停》这部电影也不是一个虚实相生的电影,至少你看的时候就知道它是一个纯粹虚构的电影。

现在我们进入观众提问时间。

观众提问一:主创们好,我想问大鹏和制片人一个问题,我们看到有一段戏份呈现了一个家族非常激烈的争吵,当时我们的演员刘陆还下跪,之后马上离开了剧组,摄影机也停止拍摄,我想问这一段你们当时是有预判的吗?这个场景对你们来说是一个危机吗?以及当时的立刻关停是一种危机干预吗?

大鹏:谢谢,挺好的问题,你刚刚问到这是一个预判吗?我听的不是很清楚。

沙丹:就是影片中最激烈的那场戏是家宴争吵的那场戏,您在拍摄过程当中停机了,后来干预了这部电影,导致电影最后的一种呈现,当时是做了怎样的设计?或者说当时是怎么去考虑到停机以及后续的一系列动作?

陈祉希:我们有没有预判到那天会争吵到那么厉害,以至于在那个时候你叫停了拍摄,这是不是一种对那场戏的干预?

大鹏:好,我来说这个问题,因为我经常回家跟家人相聚,无论是不是在春节的时候,所以我会听到在座的几位亲人讨论关于三舅未来的事情,所以在开始那场戏拍摄的时候,我心里面大概知道他们说着说着就会说到三舅的事,但是至于他们说什么样的具体内容,能发生什么我们都是不知道的,所以我们就架好了机器进行拍摄。

在拍摄过程中,丽丽是一直跟刘陆相处的,某一天我们在吃饭的时候,我问过丽丽这样一个问题,我说丽丽姐如果家里的人在讨论三舅的未来,而你也在场的情况下,如果当时发生了激烈的争吵,你会怎么办?我说你怎么办刘陆就会怎么办,这是她心灵的支点。我记得丽丽姐当时给了一个很明确的答案,就是说如果真的出现了那种情况,我就直接给他们跪下。这场对话发生在拍摄那场戏之前,它只是我们进行的一次普通对话,但是它的种子已经在刘陆的脑海中植入,它是可以被调取的,所以当真的进入到了那次争吵的时候,刘陆应该是突然想起了很久以前,丽丽跟她说过的那句话,说如果我在现场我会给他们跪下,所以刘陆就做了这样一个反应,然后她就冲了出来,但事实上我后来问过刘陆,我说为什么你要冲出来?刘陆说她有点害怕,有点吓傻了,有点被眼前发生的事情吓傻了,她不知道怎么终止她的表演,所以她就跑出来了。

所以那个反应是真实的,是我们没有去干预的,后来是因为越吵越凶,然后我就说停下来,因为我很担心家人的情绪在现场更加激烈。

然后摄影师是刚才大家看到的汪老师,他掌机的是《如意》那部分,所以大家看到镜头里面两个丽丽坐在一起的那部分的摄影,是汪老师在掌机,还有另外的摄影师在拍《吉祥》的部分,所以我们把摄影机都停掉,把所有摄影机都停掉,停掉之后,《吉祥》部分的掌机老师跑到外面时手还在发抖,他不知所措地看着我们说,我承受不了,所以我们把所有的机器都关掉,这个时候汪老师为我们记录下了两个丽丽在镜像里面的不同反应。

汪老师在最初投入拍摄的时候,跟我交流过,我说我们其实没有什么规则,我们的规则就是任何时候你都拍着就好了。所以当时发生了这些事。后来我记得当我们把这个片子做完之后给丽丽姐放片,丽丽姐在看到前半部分《吉祥》的时候,家人开始争吵,她的反应依然跟后半部分《如意》是一样的,她也拿出手机,当时我们就意识到,其实丽丽姐真的不是在逃避这件事情,她其实是没有办法面对这件事情,她做出会在现实中做出的一样的反应,所以我当时非常心疼她。面对这种事情其实很难的。

陈祉希:前一段时间我们在北京,大鹏说你还是要让我姐去看一眼电影,因为毕竟电影呈现出来之后,可能有些人是不是会给她一些压力,我觉得你这个角色在里面过于冷漠。然后当时在看电影的时候,依然是这场戏,丽丽姐重复地拿着手机,后来我就给导演打电话,我说我看到那一刻的时候,我觉得她不是冷漠,是不知道该如何面对,就是人生的一种困境的表现。

观众提问二:导演您好,首先先谢谢您给我一次非常奇特的观影体验,我感受到了自己强烈的情绪波动,也有虚实契合这种套层的体验,让人想要抽丝剥茧去体会它。我现在很难一下总结出我自己有什么样的感受,因为我觉得今天的情绪包括放映会都需要一段时间去消化,我的问题是模糊真实和电影的边界、真实人物形象的边界是您的主题吗?

今天看了这个电影的形式很惊艳,但是我觉得这种倾向在您的电影里面也是有迹可循的,从您的《煎饼侠》开始,您在里面就扮演自己这样的一个角色,包括柳岩的角色,也会说一些她在真实公众中的形象,您的第二部电影《缝纫机乐队》里面,讲了集安,讲了您的家乡,然后讲乐队,我知道这些都是您的一些真实经历,我能看到您把很多个人经历都放在电影里面,我觉得本身就有一种在看楚门世界的体验,所以希望您能回答一下,这是您有意而为之的,还是一种本能反应?

大鹏:谢谢你的提问,我自己觉得并不是我有意而为之的,如果是这样的话,拍完了自己的家人和梦想还有爱好,是不是以后就没得拍了?我觉得我还是作为一个职业的创作者为大家提供更多故事,只是你刚刚说的这些故事,它适用于这样的载体,所以就做了这样的处理。它不是我有意识的,我是一个早期在互联网上做短片的一个创作者,有机会拍电影,我很感谢大家给我机会,我愿意尝试一些新的表达,我愿意尝试一些新的叙述方式。

所以《吉祥如意》它其实也是一种新的尝试,这种尝试不能够长期被复制,未来的作品肯定还是会用不同的新形式去和大家互动,但是如果大家都认为我拍的每一部都是我自己的故事,我觉得可能这也是一种能力,不然其实也许其他人也想这么做,也想极大的拥有一种待遇。

观众提问三:我其实去年就在资料馆看了这个片子,我去年看这个片子的预期以为它是一个接近于纪录片的一个拍法,可能整个剧组只有大概不到10个人,但是我今天看到这个片子的时候,我发现其实这个剧组是很完整的,甚至灯光组录音组的人数都是很充足的,而且现场也看到了很多电影级的设备。我想说在这样一个环境里,在这样一个原生态的环境里,你是怎么在保证一个几十人的剧组运作的情况下,不去干扰非专业的环境,我是比较好奇的。

大鹏:我没听到这个问题,对不起,沙丹老师帮我重复一下。

陈祉希:这位观众刚才说的是,他以前看《吉祥》的时候,以为我们的剧组只有十几个人,人数非常少,但是现在看来他知道我们从整体上是很完备的,可能是一个几十个人剧组,我们如何保障在这样的一个情况下,完全不干扰创作,不干扰其他的非职业演员的表演。

大鹏:《吉祥如意》剧组一共39个成员,其中5个是司机,实际上大概有十几个成员负责《吉祥》的部分,有十几个成员负责《如意》的部分,当然去除掉现场必要的制片还有制景,事实上躲在摄像机背后的人是很少的,我们的做法是让剧组更早的接近家里的人,刘陆也是比所有的人更早的走进这个家庭,跟大家相处,把所有家人对于陌生人的抗拒全部用时间消化掉,我们彼此先成为了非常信任的伙伴,才可以继续拍摄。

我非常难过的事情就是刘陆很早就去到了农村,那个时候我们还在筹备《缝纫机乐队》,所以她见到了我姥姥清醒时候的样子,而我没有见到,这对我来讲是一个比较遗憾的事情。当然因为我们在最开始的时候就做好了全部的规划,所以两个剧组的配备事实上是非常完整的,而且我们的工作方式也是非常科学的。我觉得现在对于中国电影来讲,显然有些剧组太臃肿,如果我们未来拍戏的话,还是希望我们将团队人数控制在80个人左右,这样完成一部电影,如果不是大制作的话。

沙丹:好,由于时间的缘故,我们的互动环节就大致是这样。

大鹏:是因为我的原因吗?还是后面有电影放映?是不是可以等我走了之后你们再多聊一会,因为刘陆也在,丽丽也在,我希望你们能够多聊一会,如果大家对于这个电影有任何的疑问,都可以直接说出来。我们可能未来会有公映的计划,但短期内我们可能不会在国内放映了。

最后我想说几句话,谢谢大家来关注这部电影,也希望大家把它当成一部电影去对待,不会因为创作者是我又或者是创作者经历了什么样的事情而蔓延出去。同时对我来讲,一开始我们就坚信可以拍到一部在内容上让自己有信心的作品,只不过是因为发生了这些意外,但是我特别期待这些事情没有发生,我特别期待不是这样的一部电影,但是如果这些事情没有发生,我相信那部电影也一样会有让我很有信心的,因为我对我们自己的创作有信心。所以谢谢大家在电影院观看这部电影,最后祝你们周末快乐。

沙丹:咱们还有大概十分钟的时间可以交流,我们都说把电影拍出来的时候是见自己,到了电影节的时候就是见天地,这种公映的时候是见众生,在那个时候这样一部具有实验性的电影,说实话对观众来说,尤其是不是所有观众都来自北京上海,还有很多个省,咱们现在如何去把这部电影推给这些观众还是很困难的。还有最后一点时间,其实今天刘陆来到现场后情绪也有些不能自已,但是还是想请您再聊一聊。

刘陆:我就说一点,通过我饰演丽丽这个角色,通过我参与创作这个经历,我得到的一个感受是我们每个人的生长背景都不同,我们不能站在自己的角度去衡量别人,你不知道别人经历过什么,或者是他正在经历什么,所以我觉得这就是我得到的一个很大的感受。

沙丹:我再追问你一个问题,我听说最早大鹏跟您在聊这个角色的时候,是希望您来演电影当中大鹏的角色,就是说让刘陆演一个女版大鹏的角色,本来是这样设计的,后来为什么改了?

陈祉希:我替她回答一下。一开始的时候不是想拍姥姥的年夜饭吗,所以其实最开始设计的时候,是想让刘陆去代替大鹏,本身其实是变成一个女性的角色,进入到家庭的氛围里头,因为大鹏其实还想拍一个主题,就是一个从小到大都没有走出那个村子里面的姥姥和一个当下的在大城市里面奋斗到有了自己很好的生活环境、以及有了自己所谓的事业的这样的一个女性,再回到农村,她们两个的价值观碰撞。所以其实当时他还想让刘陆扮演一个女版的大鹏,但是因为突发状况,姥姥走了,所以我们不得不去改变所有的拍摄计划,包括拍摄对象的身份和所有的转变。

沙丹:我大概明白了。这部电影本来的设计的是一个相对虚构的故事,但是由于真实事件的阻断,让这部作品最后变成了一个我们现在看到的关于电影的电影。

陈祉希:也不是一个虚构的故事,还是一个真实的故事,相当于刘陆现在扮演的是丽丽这个角色,但当时我们设计的是刘陆扮演大鹏自己,她是一个女性的大鹏,还是要拍摄一个有关全家的年夜饭,就是他们会怎么去筹备年饭,怎么过年,包括在过年的时候会探讨什么样的话题。

沙丹:我们请丽丽最后在这个场合再说说自己的感受,推荐推荐这部电影。

王丽丽:我看了这部电影,觉得4年前跟今天呈现的状态是一样的,这4年当中也发生了很多事情,我也成长了很多,感悟了很多。我认为有很多人可能有我这样的命运,在很小的时候就发生了一些悲惨的故事,有很多人拥有和我一样的生活。这种生活不是我情愿的,我非常不愿意这样的故事发生。现在母亲也快病危了,在北京也跟在我身边。

我最近其实真的有点懵,因为爸爸在电影里的状态大家也已经看到了,我们看到他确实是很可怜的,但是家庭这一步一步的命运,我们也不知是如何走到今天的,我们其实也在新闻和媒体里面看到发生在山村中的一些故事,一些家族的命运,我觉得电影能够带给我很多的深思。

我其实与爸爸家这边的家人联系很少,但是我却在无意当中,在北京这样一个城市得到闯荡的机会,我跟大鹏弟弟非常有缘分,其实我是渴望有一个家人能在我身边的,但是没有。我15岁的时候父亲得了这场病,其实那个时候我还很小,我所经历的这一切是很恐惧的。后来妈妈跟爸爸离婚了之后,在后面的人生当中,我很快高中毕业,然后再去考大学,其实我的妈妈也没有过多地参与我后半部分的生活,我自己在学校里面读书,后来步入社会。所以我觉得我与家庭之间经常存在一种真空状态,我总觉得我是飘在这个世界上的,我没有爸爸或者妈妈的陪伴。

走到今天,确实是自己一个人闯过来的。当家散了之后就是这样一个人走过来。我其实希望电影能够带给我们更多的爱以及亲情。拥有像我这样命运的人肯定很多,这是没有办法改变的事情,我们愿意从自己的内心出发做一些主观的改变,我们应该多回家看一看,去看看自己的爸爸妈妈和亲人。

希望电影能够让我们每一个人感受到自己微小的力量,我们能做的也就是多去爱多去关怀。这几方面其实我是缺少的,在爱的世界中我感受到的很少。但我还是希望电影能够带给大家一些感悟,让我们把握与家人相聚的机会,能在自己有限的力量里做一些事情,我愿意常回家看一看,就是这样。

沙丹:我们把掌声献给丽丽,祝阿姨身体健康,最后我们请陈祉希谈几句,我看您也忍不住流泪了。

陈祉希:丽丽其实跟我说了很多,她跟我聊天的过程中她和我说,有很多话我没有对其他人说过,也没有跟家人说过,但是她愿意把我当朋友,她愿意跟我讲。她讲到一句话,她说我从小到大似乎没有感受过爱,我也没有爱的能力,我也不知道应该怎么去爱别人,包括现在的家庭,我应该怎么去爱别人,怎么去跟我的女儿去相处。

丽丽说我第一次感受到爱是因为这次电影的拍摄过程,因为丽丽和父亲已经有很多年没有见过了,他们各自在各自的生活环境里面,家人对她有很多埋怨,这是一定的,毕竟女儿这么多年没有回去过,你从来没有跟大家讲过你的难处和你的现状,其实家人也没有办法理解,你讲了这个问题后,我们也没有办法站在完全对立的角度去思考这个问题,替你感同身受,但是她说每一次家人跟她探讨这个问题的时候,大鹏都会找机会把她拉走,要么出去吃饭,要么拉她出去聊天,总会把她从压力的空间里面调离出去。

她说那个时候我就觉得我能感受到那个是我弟弟对我的爱,所以我为什么也说,说今天我特别希望你能勇敢一点到现场参加互动,把你藏在心里很多年的想法讲出来,也许在这个电影中,你看起来是那样一个状态,但也许电影结束后,你会重新思考,思考我的原生家庭带给我的和过去带给我的东西,她应该在这个时间点就过去了。

我们每个人其实都应该在一个时间节点去重新整理自己,重新看待很多问题。未来的路我应该怎么去和家人相处,怎么去和我的女儿相处,我不能因为我没有获得过爱,我就让他们也缺失这种东西,所以丽丽说我想明白了,我应该从这个节点上改变自己,我的后半生到底应该用什么样的方式去生活,我应该用什么样的方式去感受,去付出。这也是我们为什么会把这个电影呈现给大家的价值所在。

沙丹:最后我想说,感谢您做了这么多优秀的电影,说实话《吉祥》这个名字非常的吉祥,我们也希望这个作品能够带给中国电影一种吉祥如意的祝福。

我们看到这部电影的英文名字非常有趣,叫“最后的重聚”,我觉得因为存在电影这么一个伟大的媒介,所以今年我们做一个名为“电影万岁“的主题,它让电影中虚构的“丽丽”和现实中真实的“丽丽”重聚,我们也希望这部电影在真正公映之前,还能来到电影资料馆,与大鹏导演再度重聚。谢谢大家。