一片争议声中,

《我的姐姐》的豆瓣分掉到了7.2。

另一部关于姐姐的电视纪录片却涨到了9.1。

它就是拍摄于1996年的《姐姐》。

提起《东方时空》,我们并不陌生。

提起《生活空间》,就暴露了年龄。

《生活空间》作为《东方时空》的一个子栏目,每天为观众讲述一个老百姓自己的故事。

在《生活空间》的一众纪录短片里,李玉的《姐姐》最为出圈。

没错,就是后来拍了《苹果》《观音山》的李玉。

拍《姐姐》时,李玉还在电视台上班,

以致于很多观众把这部短片看作是她的导演处女作。

《姐姐》只有20分钟,却真实尖锐到让人窒息。

01

与其说《姐姐》讲的是一个故事,不如说它呈现的是生活真实又荒谬的横截面。

先说真实。

同样6岁的蕊蕊和峰峰是一对“姐弟”。

在生活中,蕊蕊总是忍让的那一方,不被偏爱的那一方。

玩国际象棋。

峰峰一再耍赖,蕊蕊不跟他玩了。

蕊蕊没错吧?

峰峰却去找妈妈告状,妈妈上来就说女儿,

“蕊蕊怎么回事啊?你是个姐姐,你陪弟弟玩一会儿。”

“你爸爸又不在家,行吧?”

“蕊蕊你怎么回事啊?蕊蕊你懂点事儿行吧?”

玩积木。

因为峰峰总是玩完不收拾,所以蕊蕊不让他玩。

蕊蕊依然有理有据吧?

峰峰却开始闹。

妈妈不管三七二十一就把积木摆在桌子上,让峰峰玩。

一边摆还一边抱怨,

“蕊蕊你怎么回事儿啊?”

“行了行了,怎么回事啊今天这是?”

看电视。

蕊蕊想看《狮子王》,弟弟想看球赛。

怎么办?

妈妈抱着儿子对站在一边的女儿说,

“少数服从多数吧,我和你弟弟都看球赛。”

爸爸也附和说,

“先看评球行吧。”

一旁的弟弟则在妈妈怀里不停地叫嚣,

“把她杀了,给我杀了。”

“她”是谁?

当然是姐姐蕊蕊。

听到儿子要“杀”女儿,当妈的竟无动于衷。

看到女儿在地上打滚,当爸的却生气了。

“听话,你是姐姐,让人笑话,起来。”

“女孩子咋能这样?穿上鞋。”

“听话,你别这样。好孩子。”

为什么只让女孩听话?

峰峰说要杀姐姐,爸妈怎么不生气,怎么不教训峰峰要听话?

吃晚饭。

蕊蕊因为生气,不想上饭桌。

为什么生气?

“你们老训俺。”

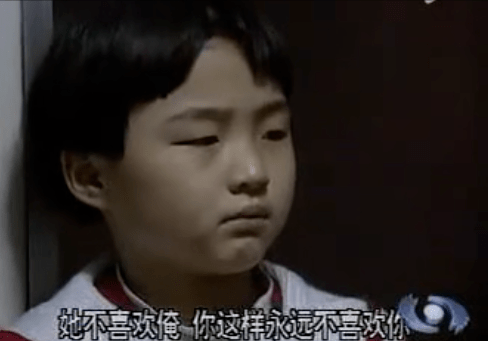

“她(妈妈)不喜欢俺。”

对于女儿的需求和意见,做父母的是怎么应对的呢?

用“姐姐”说事儿。

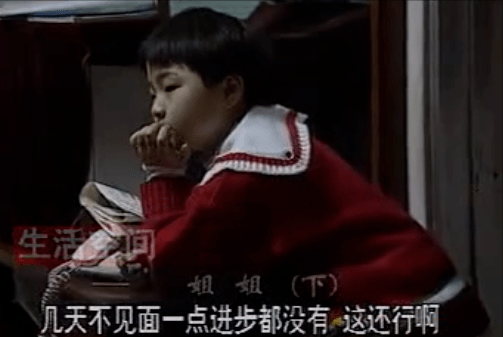

“你弟弟学国际象棋 一个人怎么下?在家里陪陪他不应该嘛。你是姐姐嘛不是。”

用“爸爸”说事儿。

“你爸好不容易回来吃顿饭,你还在那闹腾。真是。”

用“自私”“任性”评价,用“好孩子”规训。

“你都6岁了,明年都上学了,这么任性还行啊?”

“你这么自私还行啊?什么事光管你个人。”

“改了就是好孩子。”

蕊蕊让不问原委就训自己的妈妈给自己道歉。

妈妈却说,

“她一个小孩我还能给她认错去?”

“没数了你。”

蕊蕊说妈妈不喜欢自己,只喜欢弟弟。

妈妈却说,

“你这样永远不喜欢你。”

连弟弟都在一旁附和说,

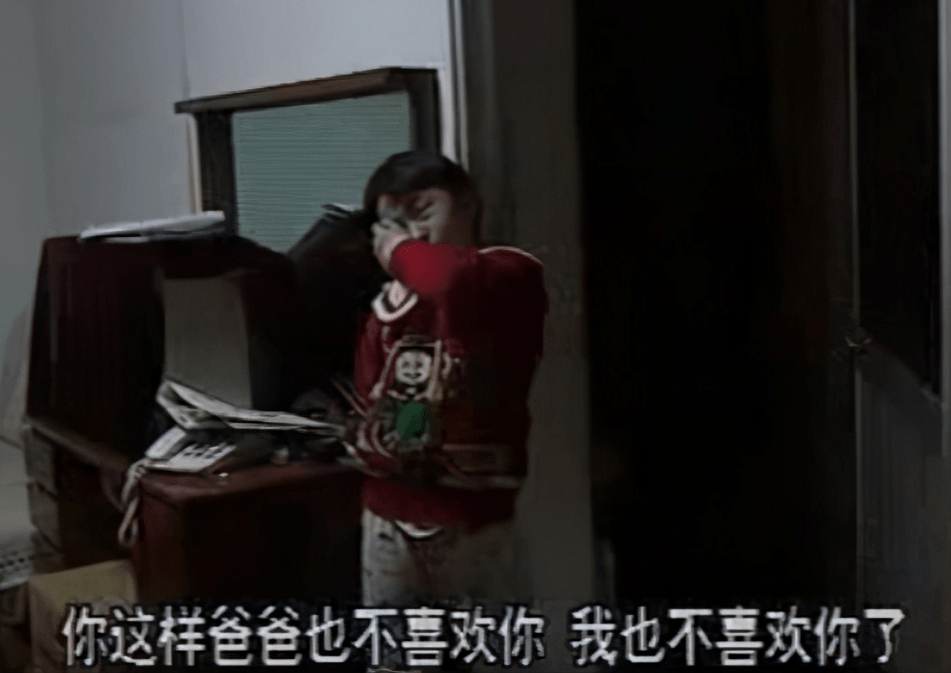

“你这样爸爸也不喜欢你了,我也不喜欢你了,全家人都不喜欢你了。”

蕊蕊跟爸爸说,妈妈总是和弟弟说悄悄话,肯定是说她坏话。

爸爸却说,

“你人不大疑心太大了。”

最后呢?

妈妈没有给蕊蕊道歉,蕊蕊却在爸爸的劝说下去给妈妈道歉了。

20分钟,都是极其日常的对话。

除了两三句背景介绍外,没有旁白,没有评价,没有结论,没有任何主观性的东西。

只有生活原原本本的呈现。

但这呈现却让人窒息,让人难过,让人愤怒。

同样是亲生骨肉,待遇为何如此不同?

蕊蕊真的是在胡闹在任性吗?她想要的不过是妈妈的爱啊!

再说荒谬。

看前面,你一定以为蕊蕊是姐姐。

事实上呢?

蕊蕊和峰峰是一对剖腹产的龙凤胎。

爸爸妈妈在商量过后,以“姐姐可以照顾弟弟”为由,决定让蕊蕊当姐姐。

看到了吗?

蕊蕊不是天生就是姐姐,而是人为制造的姐姐。

也就是说,不管她是不是姐姐,她为弟弟“牺牲”的属性从她出生起就被人为注定了。

是不是很荒谬?

更荒谬的还在后面。

当蕊蕊一再表达自己的诉求,说妈妈偏心弟弟时。

爸爸却说,

“对他多好,能多好,你俩都吃得一样,穿得一样的吧!”

蕊蕊表达的是情感需求,爸爸却说父母满足了她的物质需求。

这样敷衍的解释,是不是也太苍白无力了点,太和稀泥了点?

20分钟看下来,谁不说一句妈妈偏心弟弟?

最荒谬的是,

妈妈不分青红皂白批评了蕊蕊,却不跟蕊蕊道歉。

蕊蕊只是因为不够听话不够懂事,就要跟妈妈道歉。

可是,只有蕊蕊有这种遭遇吗?

除去“姐姐”这一标签,

“懂事听话才是好孩子”、“大人怎么能跟小孩认错”、“你这样爸妈就不喜欢你了”这种话是不是对很多人来说都很熟悉?

即便在一些独生子女家庭里,父母也是说一不二的权威。

对很多父母而言,孩子只需规训,无需尊重,更无需理解。

这样环境里长大的孩子,将会成为什么样的大人?

02

《姐姐》虽然只有20分钟,但信息量很大。

它讲重男轻女。

一个镜头。

妈妈把儿子抱在怀里,看他的牙。

两个人举止亲密,有说有笑。

很有爱吧?

再往一边看呢?

蕊蕊一个人坐在后面看着妈妈抱着弟弟。

她能干嘛?

只能落寞地自己跟自己玩。

又一个镜头。

蕊蕊因为觉得妈妈喜欢弟弟不喜欢她而抹眼泪。

妈妈和弟弟却在一边笑出了声。

妈妈笑,是觉得自己没有偏心,女儿说的话有些好笑。

弟弟笑,是因为看到妈妈在笑,所以附和。

蕊蕊呢?

哪怕是哭,哪怕是把诉求清晰地表达出来,也依然得不到理解。

两个镜头,不用什么言语,就把重男轻女的现象表现得淋漓尽致。

它讲家庭教育问题。

弟弟说要“杀了”姐姐,父母都没有在意。

这是对儿子的骄纵。

姐姐说妈妈偏心,爸爸却说姐弟俩吃的喝的穿的都一样,不存在偏心。

这是对孩子精神需求的忽视。

它甚至直指“丧偶式育儿”。

爸爸出门在外上班,因为工作忙几乎很少回家。

妈妈不得不一边工作一边带孩子一边做家务。

人的精力都是有限的。

当妈妈把所有的精力都给了工作、家务和峰峰后,能给蕊蕊的爱还有多少?

生活已经够累了,相比有主见的蕊蕊,妈妈当然更喜欢不管自己说什么都附和的峰峰。

当爸爸难得回家一次后,妈妈不停地向爸爸抱怨着带娃累带娃难。

“什么都干不了,光给俩娃当法官了。”

我们能去指责谁呢?

爸爸忙,没办法;妈妈累,没办法;弟弟小,没办法。

到最后,即使再愤怒,我们也无法全然责怪这对父母。

毕竟,这不是个例,而是典型的中国式家庭。

即使25年后的今天,情况又有多少好转?

25年间,姐姐们的境况未必有了多大好转,影视剧的走向却愈发逼仄。

25年前,激烈的“重男轻女”问题尚可原原本本地在电视上呈现。

短片结尾处,蕊蕊跟妈妈道歉了,妈妈依然不休不止地指出蕊蕊的问题。

这期节目结束后,

我们也并没有看到所谓家和万事兴、百事孝为先这样的正能量字幕。

25年后,重男轻女的问题大多在影视剧人物的回忆里出现。

而最后的结局一定是和解,一定是家和万事兴、百事孝为先。

《都挺好》如此,《我的姐姐》亦如此。

别问,问就是为了过审。

为什么会这样?

难道就为了在重男轻女的家庭里,爸爸妈妈可以对女儿说,

“你看人家苏明玉都养爸爸了,你看人家安然都养弟弟了,

你凭什么不能原谅?你凭什么不能做出牺牲?

你怎么就这么自私!”