你多长时间沒有捧腹大笑过了?

有多长时间没看见过真正能让人高兴的小品或喜剧片了?

市场上不缺小品,更不缺喜剧电影,但真的能走入观众内心的作品屈指可数,能真真正正留下出色作品的屈指可数。

怎么会那样呢?

离不了小品的变味儿,及其身后资产与明星追逐名利的操作。

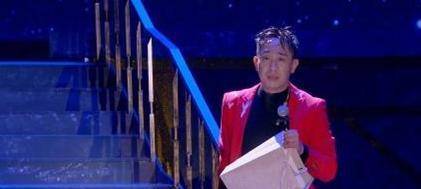

2021年1月,小沈阳在《我就是演员》的平台上,讲了那么一番话。

小品我放弃了,研究不出好的包袱了,沒有特别好的事,不新鮮了,小品如今都是喜头悲尾,我不太喜欢。

说这样的话的情况下,他侧仰着头,语言中充斥着厚重,目光里满是无可奈何。

随后,他又说。

我很喜欢逗大伙儿笑,从头至尾把你们都得得高兴,这也是我要的。

短短的两三句,说明了自已对小品的心态,及其对小品了解,也有对小品市场的忧虑。

他爱从头至尾不掺任何残渣还可以把观众逗得哈哈大笑的小品,喜爱纯真的且能留受得了的小品。遗憾的是,现如今的市面却被喜头悲尾的小品弥漫着,被“短平快”的“快餐”小品占有着。

逗不乐观众,做不来經典,让小品发生变化味儿。

在这般市场下,在快时期下,小沈阳选择放弃了。

但并不是完全舍弃,只是没去随便消費,因此不怎么能在小品演出舞台上看见他的影子,也造成观众对他的误会,认为小沈阳被时代抛下了。

实际上,真正走入小沈阳的内心深处,去认识他对小品的了解与坚持,便会看到并没有时期抛下了他,只是他确实了解了师傅赵本山,确实为小品市场而忧虑。

他的“退出”,在某种程度上是一种痛心。

本山曾说过,小品较大的题材便是乐。

观众要想的小品也是乐,因此 本山、赵丽蓉、宋丹丹、陈佩斯、朱时茂、范伟等先辈们的作品才会被众多观众钟爱,且迄今仍是經典。她们写作出來的小品是沒有任何的杂物的,是沒有强制煽情的,更不可能在作品中立在第三视角去文化教育每一位观众。

那麼,观众在赏析时只需要承担哈哈大笑就可以了,艺人在演出时就承担服务周到每一位观众,无愧于她们就可以了。

好的作品,就算沒有煽情的经典片段,也一样能变成經典。例如陈佩斯与朱时茂的《胡椒面》、《吃面条》、《羊肉串》、《警察与小偷》......

高质量的作品,沒有太多绮丽的文辞,也一样能被观众所钟爱。例如本山的《相亲》、《昨天今天明天》、《卖拐》......

这种作品,哪一部并不是让观众从头开始笑到尾?哪一部并不是三刷四刷依然看得津津乐道?

老一辈的艺术家们都清晰地将小品精准定位为“开心”,“开心”便是最好的风格,小品离开开心便是受到非常大影响。

好运的是,小沈阳了解了先辈们,因此 一直坚持做开心的小品,就算被外部误会为“被时代抛弃”,他也不会为了更好地追逐名利而消費小品。

悲哀的是,在这里一行里并并不是谁都能了解老前辈们,因此 才会出现各种构造的小品,在其中最让人无法进行的便是“喜头悲尾”的小品。

造就这类小品的艺人,总喜爱给作品冠于某类相对高度并强制煽情。不知道从什么时候起,这股作风就被吹起了,但印象较深的或是《欢乐喜剧人》这档综艺节目。

原是传功小品的演出舞台,最终却变成了“煽情悲剧人”,一场演出出来,如果不许观众掉两滴泪就仿佛不舒服。

因此,参赛选手们满腔热忱向观众传递“好感动快点儿哭”的心态,可到头来观众又想哭哭不出来,小品又不太好笑,硬生生将小品变成了四不像。

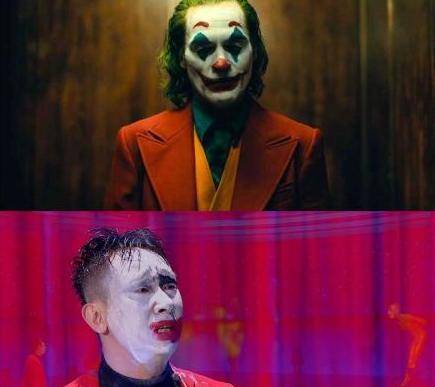

例如,白凯南在栏目中演绎的《综艺怪咖》,在台子上又唱又跳又装萌,到最后也是拼命把脸所有涂白假扮小丑样子开始强制煽情。

前边这么吵闹,后边这般煽情,怕不是有那“精神分裂”,作为观众谁想要为那样的小品付钱?

可就算不被观众所接受,《欢乐喜剧人》的平台上仍免不了“喜头悲尾”的作品。

最吓人的一次是,一期综艺节目中一共就五个作品,在其中有四个是强制煽情的,那一个不煽情的或是孔云龙的相声小品。

王宁走的是父亲的爱线路,运用真情扇动观众心态;宋晓峰为服务生们发音,道出各种各样辛酸痛苦尝试造成观众的共鸣点;熊梓淇为感情关注点赞,激起观众心态;田娃赞颂英雄,用英雄事迹打动观众。

不论是哪一种方式与小故事,最终的结论全是将观众的心态往忧伤的道路上带,原本是《欢乐喜剧人》最厚变为《煽情悲剧人》。

从作用上看,这种作品并沒有爆红,都没有在观众心里留下,更沒有变成经典。由此可见,观众对强制煽情的作品并不待见。

悲哀的是,观众不待见的作品,依然不断地被写作出去,这就是小品市场的现况。

从之前的开怀大笑,到现今的四不像,让人痛心。这也就是为何小沈阳“消退”的缘故,其身后是小品销售市场的寂寞。

让观众笑出眼泪作品少了,能留受得了的作品更屈指可数。

了解了本山的小沈阳坚持不懈自身对小品的市场定位与了解,做会逗大家乐,能使人释放压力与缓解压力的好作品,如同他曾饰演的《不差钱》、《超级大明星》。他宁可在他人眼里“消退”,也不会去创做不幸的小品。

小沈阳的那份坚持,是对小品的重视,他的“退出”是对小品的敬畏之心。

那麼,为何小品会成为现在那样呢?小沈阳从2个方面进行讲解。

第一,娱乐节目多了,曝光多了。

小品的方式并不是很多,主要是以小故事扛起所有作品,故事好了,小品也就取得成功一多半了。可是当小品类节目的开播,当小品盲目消费,大伙儿写下的主要内容就沒有创意了,一般的负担对观众起不了多少效果了。

为了更好地能赢得比赛,参赛选手们就开始用“悲凉”来煽动观众的心态,一次2次有效果,但渐渐的观众也开始厌倦这类行为。小品变成了催人泪下综艺节目,影视制作化设计风格特别重,最厚又笑又悲看起来四不像,加快了小品走下坡路的速度。

第二,短视频轰炸下的审美疲劳。

伴随着小视频的迅速发展,及其互联网的散播,观众对“乐”的要求愈来愈高,对搞笑的作品的审美疲劳,更恐怖的是小视频打磨抛光了观众的审美观耐心。

小视频是节奏快的,观众也会慢慢地被培养节奏快的赏析速率,影片的节奏感略微慢了就没有耐心了,电视连续剧慢了就二快速播放,小品慢了就看不下去。在这样节奏快的情况下,在段子风靡下,小品被慢慢地取代。

过去,在互联网还未比较发达的情形下,小品的笑话是观众最赞不绝口的,经典话语一出从而变成段子。而现在却相反了,过多的段子被使用到小品中,没了创意。

那么,在社交媒体这般繁荣的条件下,小品也有好的将来吗?

小沈阳不敢说这么大的话题讨论,但他只希望小品别下塌,这是来自真爱者的心声。

小品好像长在小沈阳的身体里,从来不随便懈怠,从来不去消費,每一次的创造都怀着一颗心存敬畏。因此 ,他宁可不要名与利,也没去污辱小品。

之前不明白,而现在忽然了解了小沈阳,他的“消退”何尝不是小品市场的可悲?

并不是时期抛下了他,只是这一时期不属于现如今的他。

红的情况下不懂珍惜,一年轧九部戏,严重耗费自身的能量。现如今他很多年不演戏,并不是没有人找,只是选择研究好的作品,因为他想要再过三十年与“艺术家”三个字有关系。

这是他的心愿,也是他在做的事儿,不管是跨界当歌星、当导演,他都不可能忘掉自已是一名艺人,更始终不变对小品的了解。

实际上,从《你好,李焕英》的电影票房就能看得出观众对喜剧、小品的需求有多大。只是遗憾,能保留出来的作品太少。

观众,能够了解小沈阳对小品的坚持,也希望别人可以写作出更多高质量的小品。并非是所有的喜剧片都适合追求悲剧的内核,请不要盲目的跟风煽情。