2月5日,中国演出行业协会出台了《演出行业演艺人员从业自律管理办法》,在国内首次明确劣迹艺人联合抵制和复出规定。

该试行方法一经发布便引起热议,但因为是第一版而有诸多争议。对此,某媒体对该协会秘书长潘燕进行采访,后者解答了网友提出的大部分疑问。

首当其冲是明确《管理方法》的针对对象,在官方文件中对“艺人演员”做出解释:指在中国境内从事音乐、戏曲、舞蹈、曲艺和杂技以及其他形式的现场文艺演出活动的表演者。

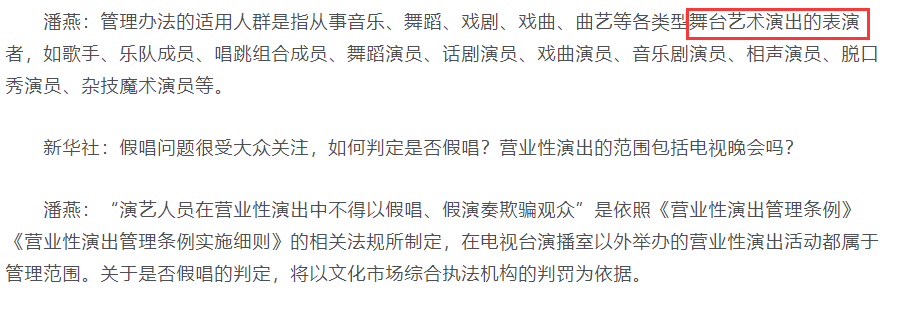

一如《方法》中的关键词“现场”,潘燕的回答也强调了“舞台艺术演出的表演者”,列举了唱跳组合、相声、脱口秀和杂技魔术演员等。

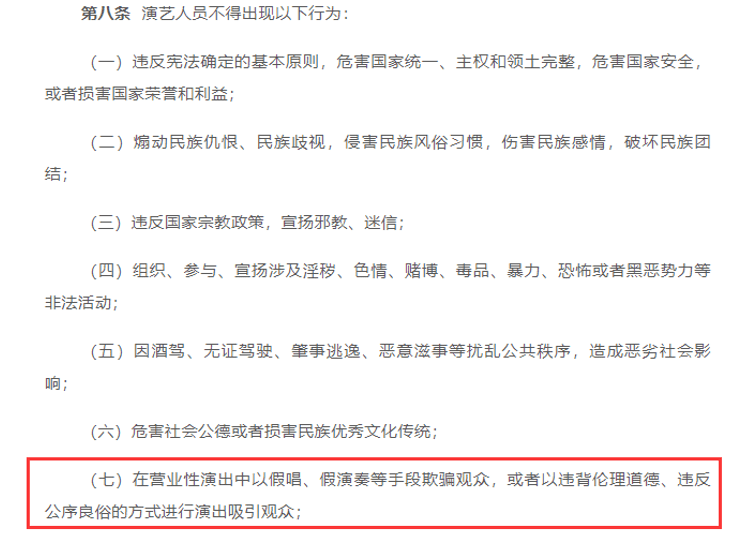

在禁止出现的行为中,有假唱、假演奏和违背公序良俗方式进行演出。对此,潘燕表示“电视台演播室以外举办的营业性演出活动属于管理范围”,而假唱的判定则由文化市场综合执法机构的判罚为依据。

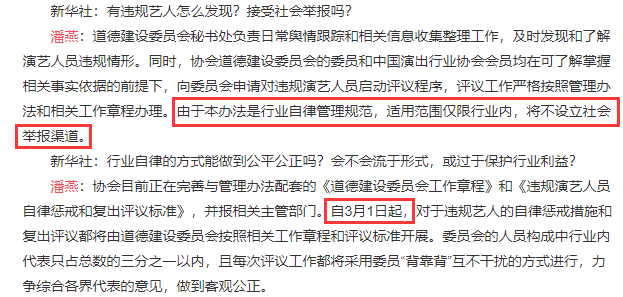

对于违规艺人的发现方法,包括不限于日常舆情跟踪和相关信息收集整理工作,协会会员在掌握事实依据的前提下,可向协会申请对违规艺人启动评议程序。

划重点——由于本办法是行业自律管理规范,适用范围仅限行业内,将不设立社会举报渠道。这意味着普通人将无法举报艺人。

除此之外,新法不适用旧案,管理办法自2021年3月1日正式试行,不溯及过往,之前的相关情况均不适用于该办法。

这么一番解读,让该《管理方法》的实际效力远不及期待值。不仅荧屏上的演员,而且对于在此前惹事儿的艺人没有效力,而且不接受群众举报的监督方法,又能有几分作用?

其实这一点是可以理解的,毕竟网民中有部分人不讲道理,将自己不喜欢与劣迹划上等号。协会只是一个组织,没有强大的辨别分析能力。

话说回来,如果一直以舆情搜集和内部审查的方法进行管理,流于表面是可以预见的,毕竟没人会冒着得罪人的风险和花费收集证据的成本去举报同在协会中的成员。

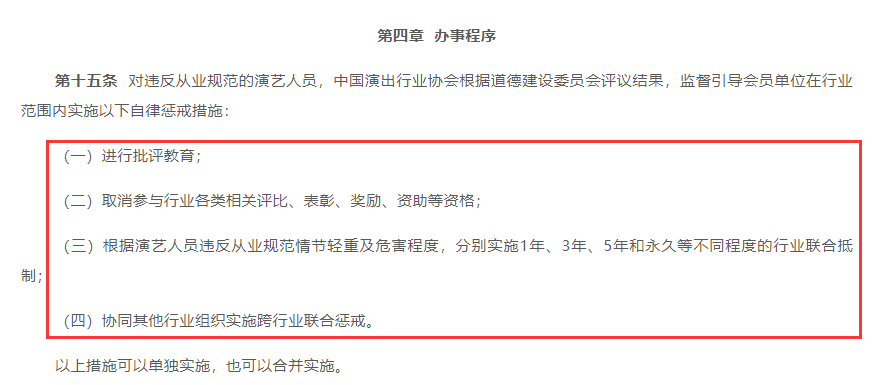

最重要的是《管理方法》中列出了自律惩戒措施:实施1年以上、最高永久的行业联合抵制。而“联合抵制”是协同其他行业组织实施跨行业联合惩戒。

有多少组织行业愿意联手抵制有待商榷,而且评议结果的公正性也难以保证。

只能说,该《管理方法》是起了个好头,传达了一个注重防患于未然的信号,从根源上杜绝艺人干坏事,但在劣迹艺人的后续评判、惩罚和复出等环节方面都缺少一定的执行力和公信力,行业自律管理仍然任重道远。