新一年的骂战,是去年战火的蔓延。

二次引爆于《脱口秀反跨年》。

首次着火于《脱口秀大会3》。

话题中心人物还是同一个——杨笠。

如果说因“男人看起来那么普通,但可以那么自信”引起的效果,只能算作争吵。

那么因“男人,还有底线呢”“见仁(贱人)见智”“男的是垃圾”三连击引起的效果,可以说是一场舆论互殴。

《脱口秀反跨年》三句话语境,可观看完整视频再做判断

《脱口秀反跨年》三句话语境,可观看完整视频再做判断

公众人物相继出来表态站队。

或许是困于位置、碍于名声,说话尚算克制。

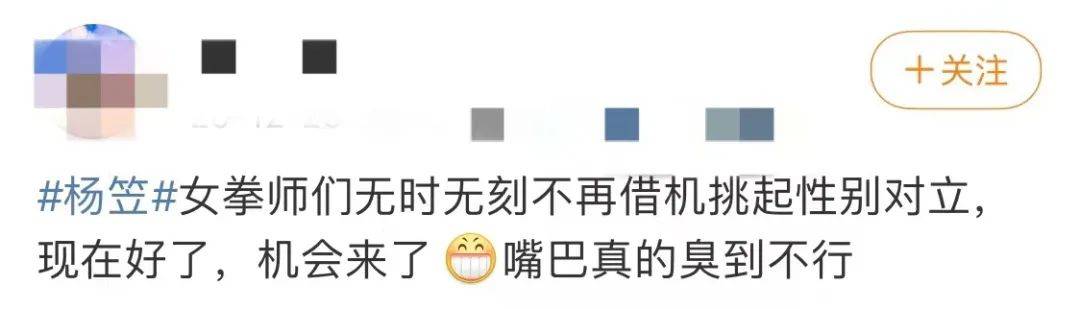

网民却已撕下脸皮,丝毫体面不留。

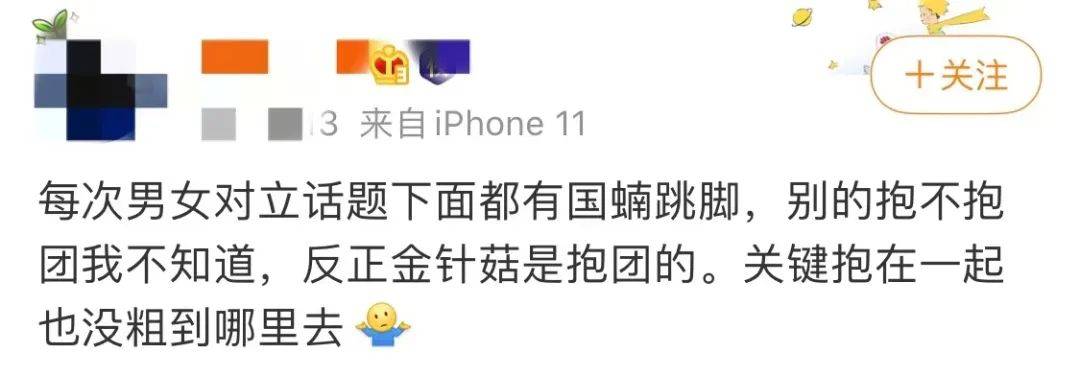

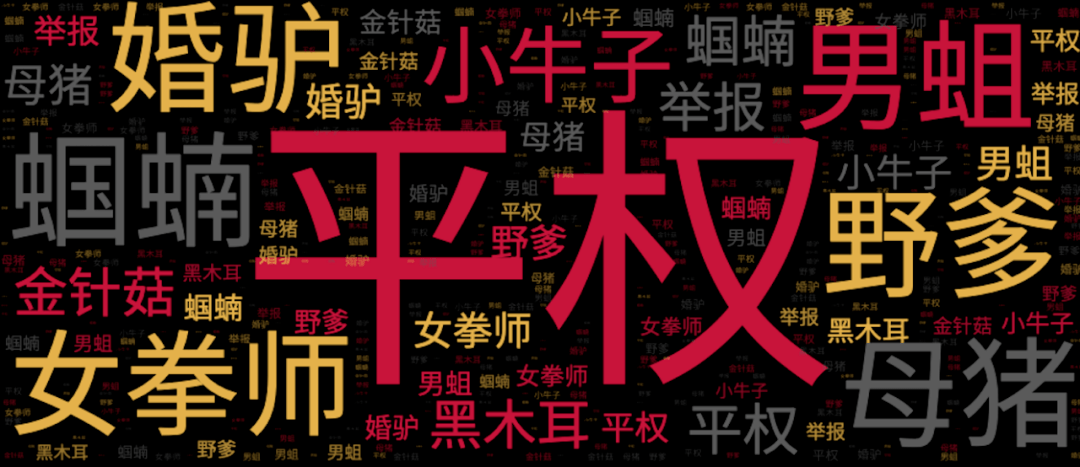

“国蝻”“拳师”是互称阵营。

“母狗”“男蛆”是敌人绰号。

从生殖器入手,以动物性辱骂,顺带伺候全家。

自发博不过瘾,私聊才能精准打击。

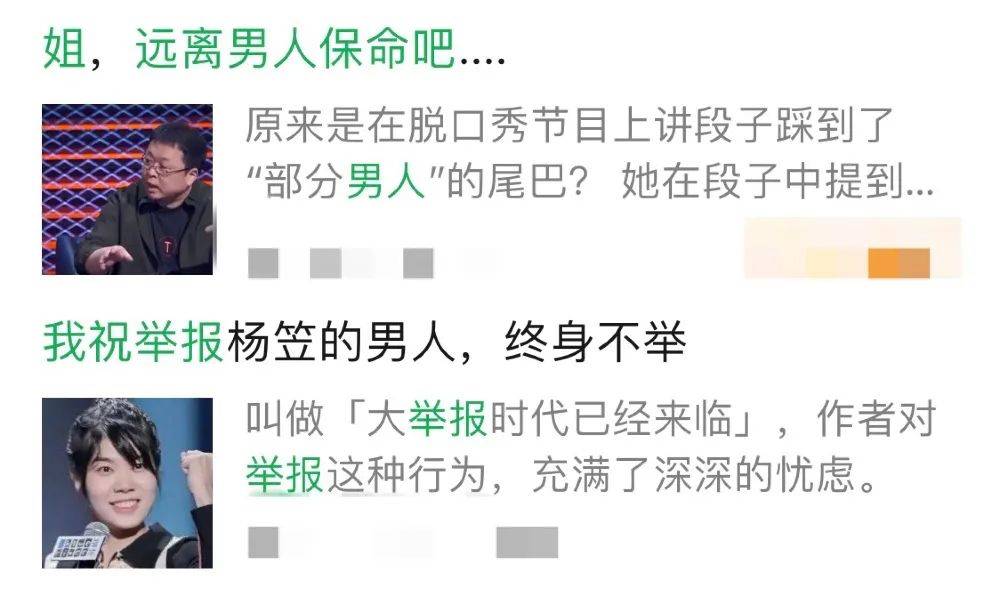

战事愈演愈烈,直到有人把杨笠给举报了。

这事儿再经各媒体一带,又是一场山呼海啸。

我无意于评判杨笠是对是错。

因为“杨笠”已不止属于她本人。

她成了一面女性旗帜,一块男性箭靶。

这场积酿已久的舆论旋风,或许是被她不经意触动了开关,却显然无法由她来说结束。

正如她在接受《GQ报道》时所说:

我甚至觉得我这一季更柔和,我的话题没有去年更凶、更直白,很多措辞都很克制。

我觉得是环境变了,不是我变了。

环境如斯,在2021年乃至更长时间,我们将面临更激烈的男女对立与网络攻伐。

参战之前,我们不妨借一档访谈节目,让手里这副键盘更沉重些吧。

《一日谈:李厚辰X周奇墨》

2020.12.31

《一日谈》,2020年开播的访谈节目。

海报上这俩人:

周奇墨,戴眼镜这位,单立人喜剧演员,被封为“国内脱口秀天花板”,也上过《脱口秀3》。

李厚辰,有胡子这位,热衷探讨时事,他有个专栏叫“李想主义”,做过电台叫“翻转电台”;

认不认识不要紧。

最重要的,是听两人以旁观者和业内人两种视角探讨今日之舆论场。

>>>>人心的打开

“Stand-up comedy”,单口喜剧,引入国内时间并不长。

甚至是顶着“talk show”的译名“脱口秀”,以综艺形式出圈。

周奇墨在《十大单口喜剧》中讲到它的内核——

对“禁区”的冒犯。

对政治正确的、受保护的、习以为常的、早就固化而不再审视的事物从新的角度打量。

脱口秀在国内成长艰难,因为“冒犯”是看国情舆情的,它不可能被无限豁免。

上有审查管制,下有舆论道德。

能谈可谈的本就不多,在“男女话题”上打转,是保险且高效的。

男谈女,更保险(或许刻板)。

女谈男,更高效(或许煽动)。

我同时无比赞同周奇墨另一理念:

脱口秀的魅力不在于“讽刺”,而在于人心的打开。

比如,他讲过买彩票的段子:

“会不会命运一直很想帮我,但一直没有渠道。”

寥寥几句,“穷人心态、渴望暴富”这本羞于启齿的心理他坦然说出。

观众笑,是共鸣,也是自嘲。

笑完,心里或许舒坦不少,怨怼也消解不少。

台上台下共同完成一次“人心的打开”。

但显然,今日舆论场已经完全体现不出“脱口秀”的魅力。

叫骂。攻击。互讽。举报。

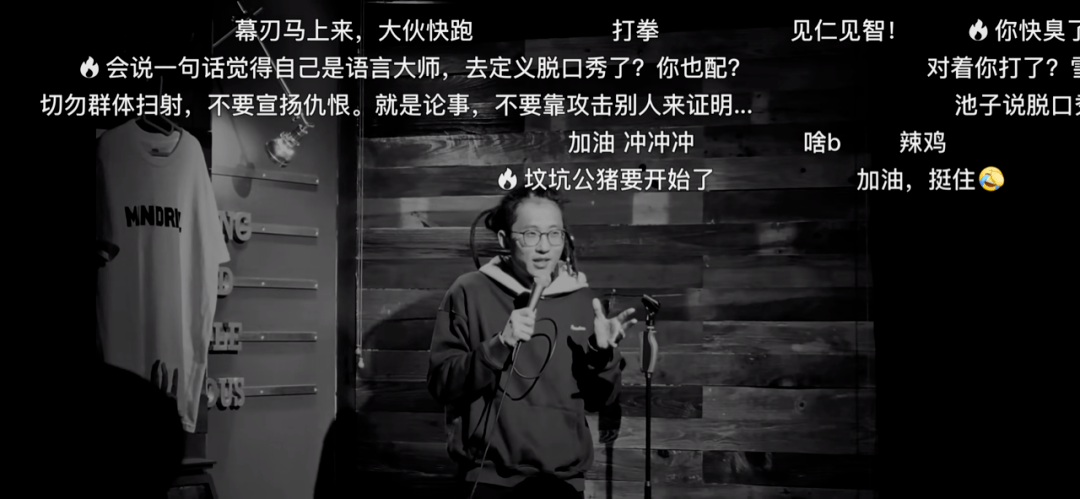

池子说:“脱口秀肯定不是杨笠那样”。

他觉得杨笠的脱口秀煽动性大于消解性。

这话有人同意,有人不同意。

唯一确定,“看脱口秀,肯定不是现在观众这样”。

假若我们普遍认为这是一个段子,一句玩笑。

不值得男性跳脚,那肯定也不值得女性奉为圭臬一再反复使用于现实中。

台上台下,大家真的分得清吗?

又到底是谁当了真呢?

这里没有人心的打开,却随处可见人心的壁垒。

>>>>词汇的凝固

李厚辰观察道:

“网络热词也是脱口秀的逻辑,其中以反讽和讽刺居多,反而谩骂性的东西很难成为网络热词。”

比如“懂王(讽刺爱指点的人)”“小丑竟是我自己(讽刺自嘲)”“普且信(讽刺男人普通且自信)”“婚驴(讽刺结婚女性)”等等。

你会发现:

直接骂并非最让人伤心,讽刺才最令人气愤。

这些讽刺性词汇,又在反塑大家的认知。

人的想法是微妙的,语境是有差异的,现在只需要一个词汇就可以适用所有情形。

这些词汇有杀伤力、有凝聚力,有难以反驳的暴力性。

比如,现在只需要用“见仁见智”四字来讽刺男性。

就能达到比直接骂“贱人”更好的效果,可以瞬间收获上千个赞。

但,高度凝固的词汇,重复性语句的使用。

无一不昭示着讨论环境的恶化与论理的消亡。

“出格的冒犯被粉饰为一种冲撞和革新的力量。”

可细想一下。

平权本就不是男女权利之间的勾兑,三七分亦或五五分。

消灭男性或消灭女性,并不能使自己过得更好。

男性或是女性,也并非生来便有原罪。

女性诉求(工作歧视、婚姻生育等)与男性诉求(天价彩礼、买房供房等)之下,是更深层次的社会性问题。

但讨论这个,哪有“讽刺”省力,哪有“讽刺”泄愤,又哪有“讽刺”舒服。

李厚辰讲:

“讽刺很多时候未必是合理的,或者是过度的,或者恰恰是我们要解决的问题。”

过度的讽刺会带来巨大的恨意。

仅凭恨意,无法推动解决问题。

人群若任由恨意簇拥走向极端。

到时你会发现:

因言获罪面前,人人平等。

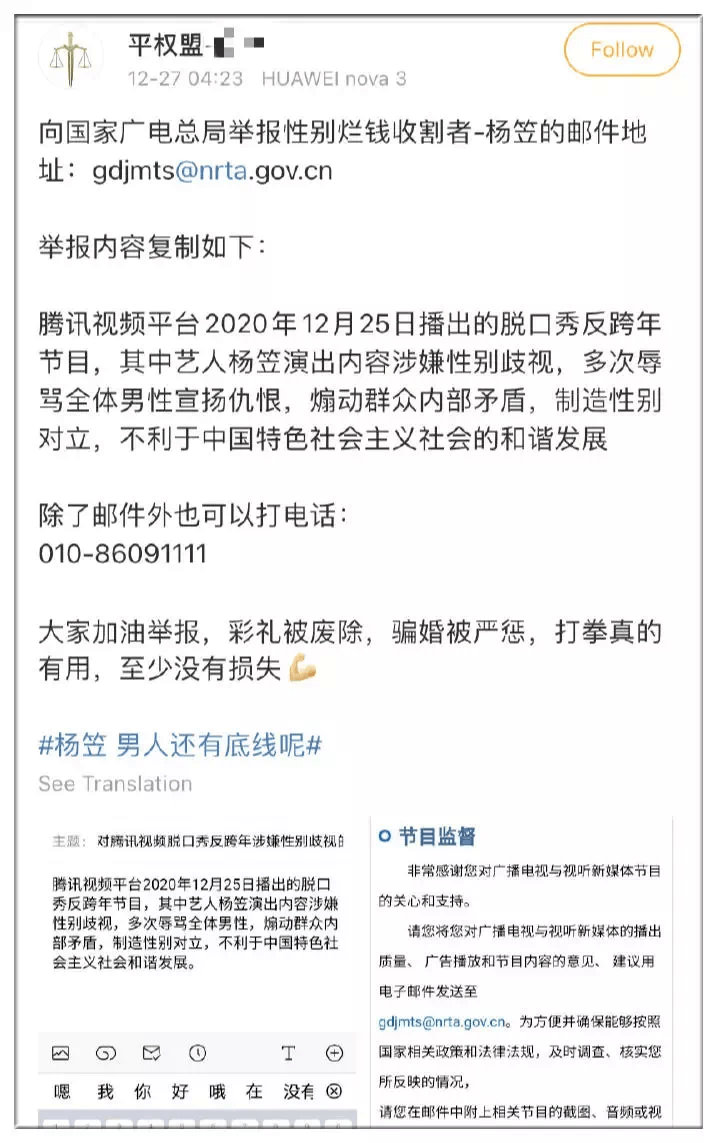

>>>>举报的反击

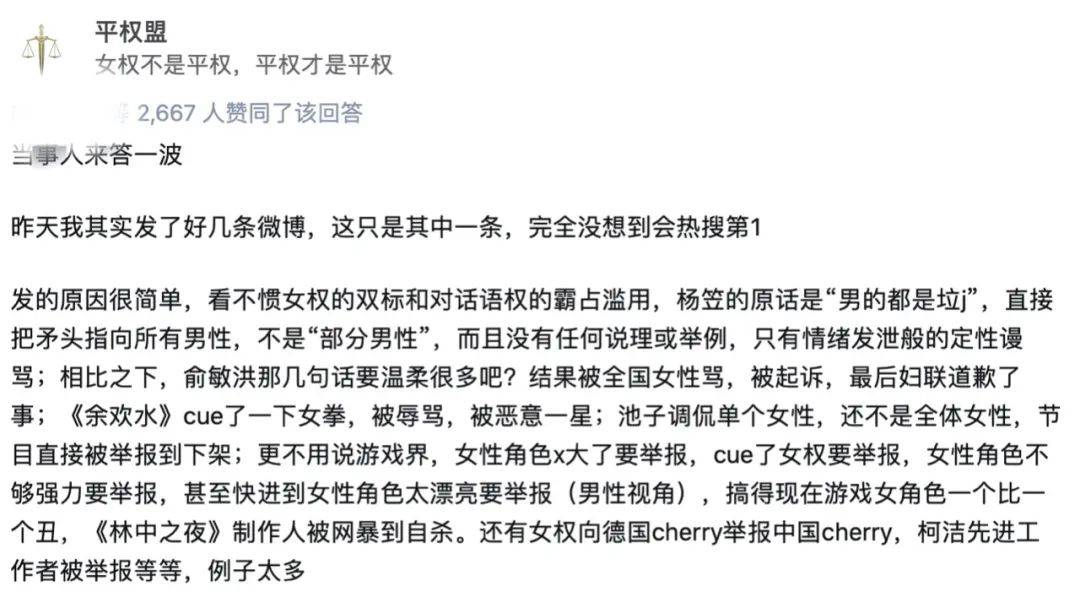

号召举报杨笠的微博用户“平权盟”,在知乎说过他这样做的理由:

“看不惯女权的双标和对话语权的霸占滥用。

俞敏洪被逼道歉、《余欢水》被恶意一星,以及游戏被下架等......”

在他看来,举报杨笠是以暴制暴式反击。

离谱吧?离谱。

更离谱的是,“平权盟”被制裁的方式——举报炸号。

唾弃“举报”的人,最后成为“举报”的人。

以牙还牙的闭环,由“举报”贯穿。

你看,网络世界才是最绝妙的讽刺。

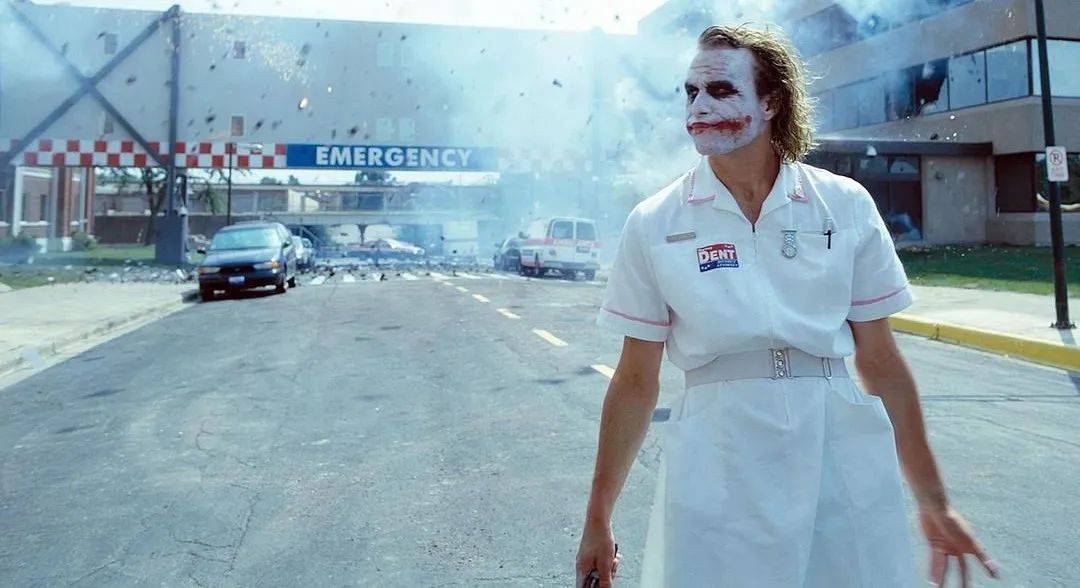

恰如《黑暗骑士》中小丑的台词:

“It wasn't hard, see, madness, as you know, is like gravity. All it takes is a little push.”

“其实并不难,懂吧,就像你看到的,疯狂就像地心引力,只要轻轻推一把就够了。”

只要推一把,网民就达成共识:

谩骂是更高效的痛击,讽刺是更及时的快意。

放弃是更轻松的方式,举报是更泄愤的武器。

就像李厚辰在节目后的反思文中所写:

“这里的事实不多,道理不复杂,人们对于说服和沟通的耐心却很少。”

“但在如何说出令人生气恶心的话语上,却是大师级的精通。”

摆事实更显笨拙,讲道理更显可笑。

只需一句“懂王”,一句“急了,他急了”,一句将对方比作“被砸中的狗”,就能显现出胜者姿态。

所有对话的可能已全然堵死。

那么,导向暴力就是唯一途径和必然结果。

>>>>无能的讽刺

节目最后,李厚辰与周奇墨达成共识:

“讽刺”是一种无能。

“讽刺是我们对一个事情无能为力的情况下,给予它最后的一个回击方式。”

周奇墨说:“所以你要再剥夺了讽刺的话,就大概真的没有什么反抗的途径了。”

李厚辰则忧虑于:

“我们不是因为没有办法而选择讽刺,而是用讽刺自己缴了自己的械,失去了其他的可能。”

毕竟讽刺可太爽太有诱惑力了。

那种贬损他人人格的肆意,那种抱团凌虐个体的快感,那种他人皆醉我独醒、他人皆蠢我聪明的优越,是在现实世界中无法轻易得到的。

今日讨论环境至此。

无法归咎于杨笠,更无法归咎于脱口秀。

应归咎的是被我们热情容纳且滥用的"讽刺'。

是对真实人性的无视与轻慢。

处在现在的舆论场中,反思凝视“讽刺”本身。

最后也许只能无力地说一句:“人类的悲观并不相通。”

或许乐观一点。

就像学者刘瑜说的:“理性未必会战胜不理性,但是不理性常常战胜自己。”

我想起栋笃笑之王黄子华在封麦场说的话:

“我们现在都在找仇人,正缺少一种开放的心态,能够把痛苦、丑陋、可笑的东西化作幽默。”

讽刺过剩的时代,幽默早被刻薄吞噬。

但在讽刺如此膨胀轻飘的当下,还是让手里的键盘沉重些吧。